Parte 1: In strada senza filtri.

#PerdonoNegato

#RinascerePerStrada

#DignitàInvisibile

#DareVoceAiSenzaVoce

#ResistenzaDiVita.

Fotografie di: Lorenzo Bechi C. e Sandro C.

Scarpina.

“I miei passi

per strada,

i lampioni

che giocano

con la mia

ombra.Ed è Lei,

l’unica

mia

compagna”.

Sandro C.

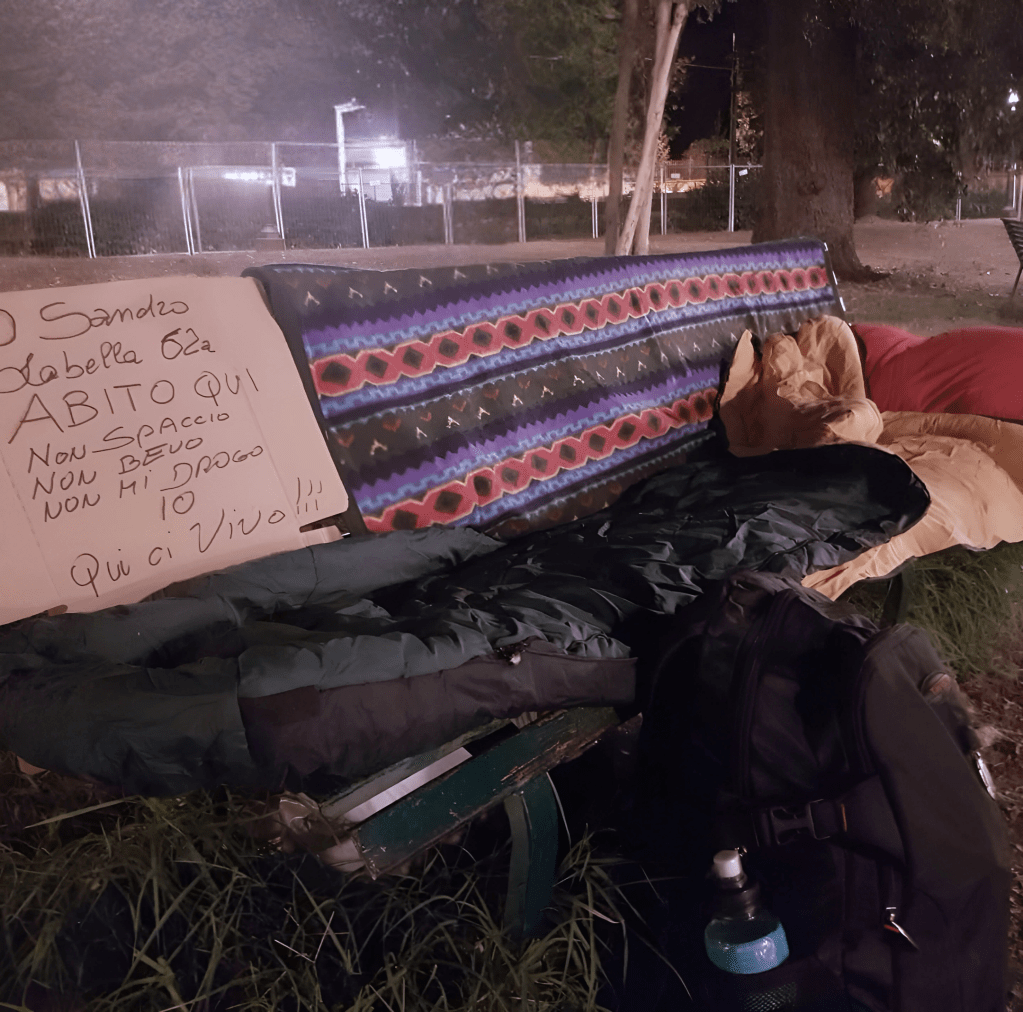

Sandro C. è un uomo che ha conosciuto la caduta, ma che non ha mai smesso di cercare la sua strada per rialzarsi. Dopo una condanna per fatti che lo hanno segnato nel profondo, ha intrapreso un lungo viaggio senza una meta precisa. O forse sì: la meta era il punto esatto in cui finiva la benzina, come a dire “fin qui posso arrivare, poi si vedrà”. Da quel giorno – era il 13 agosto 2016 – è iniziata la sua vita da senza dimora. Ma soprattutto è iniziato il suo percorso di ricostruzione.

Sandro è una persona che scrive. Ogni giorno della sua vita in strada è finito su un foglio. Diari, poesie, riflessioni. Ha riempito quaderni, fogli di ogni tipo con parole che sono diventate memoria e testimonianza, ma anche cura. Ha scritto per sé, per sopravvivere, ma anche per gli altri: per dare voce a chi resta spesso senza parola, per raccontare cosa significa vivere ai margini senza smettere di lottare.

Secondo Paul Ricoeur, la capacità di raccontare sé stessi è fondamentale per la costruzione dell’identità e per la comprensione della propria esistenza. Attraverso la narrazione, gli individui danno forma e significato alla propria esperienza, trasformando una serie di eventi in una storia dotata di coerenza e senso. Questa narrazione personale, che Ricoeur chiama identità narrativa, non è mai statica: si evolve nel tempo, si frantuma e si ricompone, seguendo i mutamenti della vita e del mondo. Raccontarsi, per Sandro, dunque, non è solo un atto di memoria, ma un modo per rimanere umani — per riconoscersi come persona, anche quando tutto sembra disumanizzarci.

Il racconto di Sandro di divide in due grandi capitoli: La Spezia, Pisa e Firenze. Città diverse, due fasi del suo viaggio nella vita. A Pisa scopre la possibilità di ricominciare: incontra persone che lo accolgono, volontari che lo aiutano, spazi in cui ritrovare un senso di umanità. A Firenze, invece, sperimenta nuove forme di resistenza, ma anche la solitudine e il peso degli errori passati. Nonostante le difficoltà, Sandro sceglie di raccontare soprattutto le cose belle, perché è fatto così: è uno che infonde speranza, anche quando fa i conti con il buio. Tante esperienze dolorose le ha preferite lasciare fuori da questo racconto. Non per cancellarle, ma per proteggerle.

C’è un’immagine che ricorre spesso nelle sue parole: quella del puzzle che cade dal tavolo. Ogni volta che qualcosa lo spezza – una delusione, una perdita, una ricaduta – Sandro si ritrova a raccogliere i pezzi e a ricomporre la propria identità. Come nel romanzo “Il peso della farfalla” di Erri De Luca, dove un cacciatore, dopo aver abbattuto il re dei camosci, si accascia a terra sopra il corpo dell’animale. Scrive Erri De Luca:

“Le gerle piene di legna, le bestie portate sulle spalle, gli appigli tenuti con l’ultima falange delle dita: il carico degli anni selvatici gli portò il conto sopra le ali di una farfalla bianca. Guardò il volo spezzato che gli girava intorno. Dalla spalla pendeva la testa rovesciata del camoscio. Il volo andò a posarsi sopra il corno sinistro. Stavolta non poté scacciarla. Fu la piuma aggiunta al carico degli anni, quella che lo sfascia. S’incupì il respiro, le gambe s’indurirono, il battito di ali e il battito del sangue si fermarono insieme. Il peso della farfalla gli era finito sopra il cuore, vuoto come un pugno chiuso. Crollò con il camoscio sulle spalle, faccia avanti.”

È una delle immagini più potenti della letteratura contemporanea: il peso dell’estrema leggerezza, il momento in cui anche ciò che dovrebbe salvare ci piega, perché “il peso della farfalla” arriva quando siamo già troppo fragili.

Sandro è un grande fumatore. E ha una passione per il SimRacing, le corse simulate. La velocità gli piace. Ma sa che, nella vita vera, il cambiamento arriva passo dopo passo. Ha imparato a dialogare con le istituzioni, a farsi ascoltare, a chiedere con gentilezza ciò che è giusto. Si è battuto per piccoli grandi diritti: una doccia, un materassino, uno spazio per stare. Ha cercato di restituire dignità, a sé e agli altri.

La sua è una storia personale, ma anche collettiva. Parla di marginalità e resilienza, di relazioni fragili ma autentiche, di un’umanità che resiste. È un racconto che ci riguarda tutti, perché mostra cosa può accadere quando si perde tutto — e cosa può nascere quando si ritrova il senso di essere ancora vivi.

Vuoi conosce meglio Sandro?

Puoi andare alla sua pagina Facebook e mandargli un messaggio.

Vuoi segnalare una storia o contribuire al progetto? Scrivici.

Segui SelfieSFD su Facebook.

Il pomeriggio del 13 agosto 2016.

Tutto comincia nel pomeriggio del 13 agosto 2016. Ma, a dirla tutta, era iniziato cinque anni prima.

Cinque anni prima, una notte scellerata, commetto una violenza familiare. Vengo processato, condannato e, alla fine, perdonato. Ma il perdono più difficile è quello che non riesco a darmi. Non mi guardo allo specchio. Ci vedo chi odio di più al mondo. E per cinque anni cerco di distruggermi, ovviamente senza riuscirci.

Quel pomeriggio salgo in macchina. Ho una destinazione precisa: fine benzina. Nella mia testa malata penso che, se devo portare a termine quello che ho in mente, mi sarà più facile in un luogo estraneo, lontano dal mio territorio.

La benzina finisce a La Spezia. Da lì, siccome ho sempre sentito parlare delle Cinque Terre, prendo quella direzione.

C’è un cavalcavia altissimo, bianco. Subito dopo, prima della galleria, trovo un parcheggio. Lascio lì la macchina. Guardo il cavalcavia. È buio. Una notte lo percorro sul bordo laterale. Arrivo al centro. Porca puttana, se è alto.

In fondo si vede un boschetto. E allora penso: Vabbè, ma se mi butto e poi non muoio subito, che faccio? Sto lì a soffrire?

E così torno indietro.

Due settimane di fichi, uva e mozziconi.

Resto lì in zona per due settimane. Mangio fichi e uva. Al porto raccolgo mozziconi. Sono un tabagista senza speranza. Fumare per me è importante. Non ho soldi, ma ho la pipa. Ce l’ho sempre avuta nel taschino, quella pipa. Mi piacevano i tabacchi aromatizzati, quelli che profumavano tutta la casa.

Raccatto mozziconi, li sbriciolo, metto da parte il tabacco e me lo fumo nella pipa.

Di giorno vado a La Spezia, raccolgo qualche scorta, guardo il mare, il porto, l’acqua profonda. Sempre col proposito di farla finita.

Poi torno a dormire nel parcheggio. Mangio, dormo la mattina, e ricomincio. È diventata una routine

Una forbice, una pila e venti euro.

Una sera, su una delle due panchine rosse vicino a una fontana — dove andavo sempre a riempire le bottiglie d’acqua, buonissima — trovo una forbice grande, bella, e una pila a led ancora funzionante.

Penso: “Domani vado al porto, magari riesco a venderle. Anche solo per 5 euro…“

La mattina dopo vado al porto. Ma nessuno mi fila.

Poi un ragazzo, giovane, napoletano, mi chiama. Guarda la forbice, prova a tagliare un pezzo di rete. Funziona. Prova anche la pila. Funziona pure quella. Ma ha solo due pezzi da 20 euro nel portafoglio e non trova nessuno che gli faccia il cambio.

Alla fine, tra mille scuse, mi dà uno dei due venti. Piange quasi.

Io esco dal porto con 20 euro in tasca. La prima cosa che faccio è andare al tabacchino a comprarmi un pacchetto di sigarette. Poi al supermercato. Prendo dei biscotti.

Ed è lì, in quel momento, che mi si accende un pensiero.

Sparire… è un po’ come morire.

Lettere di addio e il cartello Pisa.

Compro un quaderno. Alla farmacia chiedo una penna: me la regalano.

Scrivo due lettere. Una è per tutti i miei parenti. L’altra la indirizzo al capitano della Guardia di Finanza della caserma lì vicino. Spiego che mi sono suicidato, che le chiavi della macchina sono lì. E chiedo di avvisare la mia sorellina, perché venga a prenderla.

Lascio il telefono. Lascio i documenti. Lascio tutto.

E parto. A piedi.

Dopo qualche chilometro vedo un cartello: SS1 Pisa.

SS1 mi piace. C’è dentro l’1. Uno come un nuovo inizio. E Pisa mi suona bene. Continuo a camminare. Pisa 70 km. Pisa 65 km. Sta Pisa, a un certo punto, mi aveva pure un po’ rotto le palle… ma ci sono arrivato.

Con i piedi scorticati. E puzzando come una capra.

Il prete, il pane secco e la dignità.

Durante il cammino verso Pisa finisco i biscotti. La fame inizia a farsi sentire. Mi fermo vicino a una chiesa dove c’è una fontana — l’acqua, quella non può mai mancare.

Esce un prete da un portone.

“Mi scusi, padre… non è che avrebbe qualcosa da mangiare?”

Mi guarda e risponde: “No, figliolo. Ho solo del pane secco”.

“Va bene anche il pane secco”, gli dico.

“Ti do i soldi, vai a comprarti qualcosa”.

“No, padre. Se mi dà i soldi, mi compro le sigarette. Mi dia il pane, che ho fame”.

Mi porta del pane secco, due mele, una scatoletta di tonno.

Quel pane… non è mai stato così buono.

L’incontro con Clemente.

Una mattina, mentre sono in giro a raccogliere mozziconi a Pisa, sento una voce alle mie spalle:

“Uéilà, ma la vuoi una sigaretta?”

Mi giro. È un uomo. Barba incolta, sguardo sveglio. Un barbone romano.

Si chiama Clemente.

Mi allunga una sigaretta, senza chiedere nulla.

Così, dal nulla.

In tre giorni diventa il mio maestro.

Mi insegna tutto quello che serve per sopravvivere in strada: dove mangiare, dove lavarsi, dove dormire. Dove non andare. Chi evitare. Come muoversi.

Codici non scritti. Regole che nessuno ti spiega, ma che se sbagli… paghi.

Con lui capisco una cosa fondamentale: forse si può ricominciare.

Forse la fine non è adesso.

La nascita di Muccin.

Per strada, nessuno si chiama col proprio nome.

È così. È una regola non detta.

Spesso non sai nemmeno come si chiamano davvero gli altri.

Ci si dà dei soprannomi. E quelli restano.

Clemente mi guarda.

Sorride.

“Te chiamerò Muccin.”

“Mozzicone”, in romano.

Perché io, ovunque andavo, cercavo mozziconi. Sempre.

Come un cane da tartufo, ma per il tabacco.

E così divento Muccin.

Senza pensarci, senza decidere.

Da quel giorno inizia la mia vita da barbone.

Otto anni.

Otto anni per strada.

E ora — solo ora — posso finalmente raccontarla.

La tesserina dei caffè.

Mi sveglio presto.

Mi hanno detto che mi vengono a prendere per portarmi agli uffici della prima accoglienza della Caritas.

Non ho dormito male, ma mi sento nervoso.

Vado in bagno — o meglio: vado in quello che io chiamo “bagno”.

È un anfratto tra le pietre, sotto una vecchia costruzione medievale, qui a Pisa.

Mentre esco, tra i cespugli vedo una sagoma.

È uno zaino. Mi avvicino, lo tiro fuori.

Tutte le cerniere sono aperte, dentro c’è poco o niente.

Sicuramente qualcuno lo ha rubato e poi mollato lì.

Però lo zaino è nuovo, bello grande, uno di quelli da escursionismo, da 50 litri almeno.

“Bello. Comodo”, penso.

“Se qualcuno mi vede e mi riconosce, pazienza. Mi prenderò una pacca sul culo.”

Dentro trovo solo uno scontrino, di una settimana prima.

Nessun documento. Nessun segno di chi fosse.

Me lo prendo. Mi fa comodo.

Arrivo al bar dove ho appuntamento.

O meglio: al bar di fronte. Non ho una lira.

Poi lo vedo arrivare.

“Ciao Muccin! Tutto bene? Hai dormito bene?”

“Eh… insomma. Adesso sto dormendo nel parco, quello dove c’è l’Arsenale dei Medici.”

“È tranquillo?”

“Più o meno. Ma va bene così.”

“Ti porto da dei ragazzi che dormono sotto i portici. Se ti accettano, lì stai al coperto ed è anche sicuro.”

Poi mi guarda con un sorriso.

“Andiamo a prenderci un caffè?”

Annuisco. Entriamo.

Prendiamo due caffè.

Li paga lui con una tessera prepagata: dieci caffè.

Il barista preme un numerino, lo stampa, via.

Camminiamo fino a via delle Sette Volte.

Ci sono gli uffici della Caritas, quelli della prima accoglienza.

Aspetto il mio turno. Quando mi chiamano, entro.

Dietro la scrivania c’è una ragazza giovane, bionda. Sguardo fermo.

“Buongiorno, sono Bianca. Come si chiama?”

“Muccin.”

Lei posa la penna sul foglio, infastidita.

“Noi siamo qui per aiutarla. Se vuole scherzare, può anche uscire da dove è entrato.”

Minchia… penso. Inizio bene.

“Mi chiamo Sandro C.”

Allora lei riprende a scrivere.

Poi prende tre cartoncini di colore diverso: uno serve per la mensa, uno per le docce, uno per il vestiario. Me li porge.

“Durano un mese, un mese e mezzo. Poi li deve rinnovare.”

Non aggiunge altro. Esco.

Lui è lì che mi aspetta, appoggiato al muro.

“Com’è andata?”

“Mi sono preso il primo cazziatone da barbone.”

Ride.

“Eh, con Bianca non si scherza. Adesso lo sai.”

Poi cambia tono.

“Ho chiesto il rimborso del biglietto del treno. Stasera torno a Roma. Oggi pomeriggio passo a prendere i soldi e poi offro da bere a tutti.”

“Io non bevo,” gli dico, “ma un caffè lo prendo volentieri.”

Nel pomeriggio andiamo insieme al centro di accoglienza.

Lui entra, io aspetto fuori. Quando esce, è smorto.

“Che è successo?”

“Mi hanno dato il biglietto, non i soldi.”

Lo guarda, lo mostra. È proprio un biglietto. Timbrato.

“E adesso?”

“E adesso mi devo nascondere fino alla partenza. Ho promesso da bere a tutti, e questi mica perdonano. Ogni promessa è un debito.”

“A che ora hai il treno?”

“Alle quattro di mattina.”

“Minchia… che facciamo?”

“Andiamo in stazione. Ci mettiamo all’ultimo binario, il 12. Lì non c’è mai nessuno. Aspettiamo.”

Siamo lì, in silenzio.

Nessuno parla molto, ognuno coi suoi pensieri.

Quando arriva il momento, lui si alza, prende la valigia e mi tende la mano.

Mi saluta così, stringendomela.

Ma nella stretta mi fa scivolare qualcosa.

Non guardo subito.

Penso: “Saranno cinque euro, magari dieci.”

Poi il treno parte.

Lo guardo allontanarsi.

Apro la mano.

È la sua tessera del bar. Quella dei dieci caffè.

Ce ne sono ancora cinque.

Guardo il treno, e sorrido.

“Ma te sei un grande…”.

La luce sotto al portico.

Bianca mi ha spiegato che per la mensa e per il vestiario non serve prenotazione, basta arrivare per tempo.

Invece per le docce sì, bisogna prenotarsi. “Chi prima arriva meglio alloggia”, mi ha detto.

La mattina dopo, alle sette, mi presento davanti alla cancellata del magazzino del vestiario.

C’è già uno davanti a me.

Penso: “Ottimo, sono il secondo.”

Lui, che è chiaramente un rumeno — e io in Romania ci ho lavorato cinque anni, quindi li riconosco — mi guarda e indica un foglio appeso al muro.

“Devi segnarti lì”, mi dice.

Mi avvicino.

Minchia, ce ne sono già dieci segnati.

Lo guardo, lui mi guarda.

Niente da dire. Sono l’undicesimo.

Il vestiario apre alle 9:30 e chiude alle 11:30.

Chi riescono a servire, bene. Gli altri: “Torna domani.”

Quella mattina non ce la faccio. Rimando.

Il giorno dopo torno.

Stesso tipo, stesso foglio.

Stavolta mi segno al numero due.

“E tu che ce fai qua?” gli chiedo.

“Sneaker”, risponde lui.

Capisco che ha problemi. Ma io ne ho di più.

E infatti quella mattina riesco finalmente a entrare.

Dentro trovo vestiti nuovi. Nuovi davvero.

Roba firmata. Io sono sempre andato dai cinesi a comprare vestiti.

Qui trovo Adidas, Nike… roba buona.

“Minchia”, penso, “qui si vive meglio che fuori.”

Non si può prendere tutto.

Al massimo sei capi: uno per ogni tipo.

Ma va bene così.

Metto tutto nel mio zaino nuovo e vado dritto alla mensa.

Mangio benissimo.

Primo, secondo, frutta, acqua.

Seduto al tavolo, come tutti.

Un pasto completo. Perfetto.

Dopo pranzo vado dove mi ha detto Clemente: c’è un rifugio sotto i portici degli uffici del Comune.

Ci sono degli androni, grandi finestre e porte che vanno verso l’interno dell’edificio.

Profondi un metro, un metro e mezzo.

Posto ideale per dormire.

Parlo coi ragazzi che stanno lì.

Dico che mi manda Clemente.

Mi squadrano un po’.

Poi uno dice: “Guarda, ci sono due posti liberi.”

Uno di quei posti è proprio accanto a una di quelle macchinette che fanno le fototessere.

C’è una luce che non ti dico: sembrano ventimila watt sparati in faccia.

Ma a me piace leggere. E lì ci vedo benissimo.

Quel posto, in genere, non se lo prende nessuno.

La luce dà fastidio.

Per me invece è il posto ideale.

Ora ho tutto: un posto dove dormire, dove mangiare, dove lavarmi, dove cambiarmi.

Prenoto anche le docce.

Ed è lì che incontro Marietta.

Marietta non è una donnina. È un donnone.

Una che, appena ti guarda, ti capisce.

Ha un’empatia naturale, immediata.

“Avresti dovuto prenotare”, mi dice.

“Ma visto com’è la situazione, e visto che sei nuovo… se qualcuno dei prenotati non si presenta, ti faccio entrare al posto suo.”

Mi siedo ad aspettare.

“Con la fortuna che ho avuto in vita mia”, penso, “magari oggi gira bene.”

E infatti, uno non si presenta. Entro io.

Le docce sono come a casa.

Ci sono quattro locali.

In ognuno c’è un water, un lavabo e, separato da una porta, un box doccia vero.

Non una tenda. Una porta.

Una roba seria.

Marietta mi passa uno shampoo, un po’ di profumo.

Tutto usato, ma buono.

Gente di buon cuore porta lì le cose, e loro le tengono da parte.

Mi lavo. Mi cambio.

Lavo la biancheria intima nel lavabo.

La strizzo bene e la metto nelle due sacche laterali dello zaino, quelle con la rete.

Non si vede nulla.

Faccio lo stesso coi calzini.

Poi vado alla panchina.

Quella dove aspetto che venga sera.

Lì, all’aria aperta, stendo le cose ad asciugare.

E mi sento pulito.

Ordinato.

Quasi normale.

Marietta corre come Bartali.

E venne sera.

Mi incammino verso la mensa di San Francesco, alla periferia di Pisa.

Il sole cala piano, la città si svuota.

Cammino con passo lento, col pensiero che vaga.

A un certo punto la vedo sfrecciare in bicicletta.

Marietta.

Va talmente veloce che mi viene da ridere.

La guardo, resto lì a fissarla.

“Ma come va veloce?” penso.

“Sembra Bartali!”

La bici traballa un po’, ma lei fila via dritta, sicura, veloce come il vento.

E io lì, a chiedermi dove stia andando con tutta quella fretta.

Quando arrivo alla mensa, passo davanti al primo tavolo.

Quello della “reception”, diciamo così.

E chi c’è?

C’è Marietta.

Lei di giorno è alle docce.

E la sera… la sera prende i nomi di chi entra nella mensa.

Li accoglie, li accompagna, li fa sedere.

Con calma. Con rispetto. Con cuore.

Resto senza parole.

Lì non è più volontariato.

Lì è qualcosa di più.

È amore verso il prossimo.

Quello vero. Senza misura. Senza ritorno.

Mi commuove ancora adesso.

A pensarci.

Perché c’è una forma di amore che non ha misura.

Ma ti riempie il cuore.

Ti salva. Un pezzetto alla volta.

Le poesie, la tenda e il decoro urbano.

L’autunno è finito. L’inverno si avvicina.

Dai racconti degli altri capisco subito che l’inverno, per strada, non è una passeggiata.

Fa freddo sul serio.

Nel frattempo, scopro in me qualcosa che non sapevo: una vena politica.

E anche un certo senso per gli affari. A modo mio.

Perché sì, io sono sempre stato intraprendente. Anche nel mio lavoro, prima di tutto questo.

Così inizio a trasformare le emozioni in parole.

Cerco un’immagine che le rappresenti, poi ci scrivo sopra una poesia.

Con la tessera della biblioteca uso il computer, salvo tutto su una chiavetta.

A volte disegno le immagini a mano, su un quaderno A4.

Poi provo a cercarle sul web, qualcosa che assomigli a quello che mi sono immaginato.

Un giorno faccio amicizia con Giuseppe.

“Il grande saggio”, come l’ho sempre chiamato.

Ha un tabacchino davanti alla Loggia dei Banchi, a Pisa.

Ci conosciamo perché vado sempre lì a comprarmi un sigarillo.

Dopo un paio di mesi, mi consiglia gli Anns Gold.

“Costano poco e sono buoni”, mi dice.

“Sono fatti con scarti di tabacco di qualità.”

Aveva ragione.

Diventiamo amici per davvero quando un giorno mi fa:

“Sandro, mi devi dare un po’ del tuo tempo. Ti devo fare delle domande.”

E io, di tempo, ne ho da vendere.

Mi fermo. Parliamo. Ci conosciamo.

Poi inizio a portargli la chiavetta.

Lui la inserisce nella sua mega stampante a colori e mi stampa le poesie.

Con l’immagine scelta. A colori. Una meraviglia.

Con quelle stampe vado in piazza. Le recito. Le vendo.

Qualche spicciolo lo tiro su.

E un minimo di dignità pure.

Ma per affrontare l’inverno serve altro.

Io sono un appassionato di campeggio.

E allora penso: mi serve una tenda.

La compro. Una tenda piccola, da due posti. Perfetta.

Solo che l’androne, sotto il Comune, è già pieno.

Io sono l’ultimo della fila, vicino alla famosa macchinetta delle fototessere.

Allora piazzo la tenda lì. Un po’ fuori, ma in un angolo. Non do fastidio a nessuno.

Certo, non basta la tenda.

Ci vuole il materassino, il sacco a pelo, un po’ di attrezzatura.

Ma dentro la tenda sto bene. Anzi: sto benissimo.

Caldo. Protetto. Quasi a casa.

Il problema è il bagaglio.

Dopo dieci giorni che me lo porto ovunque, comincia a pesarmi.

Grazie alle poesie, faccio amicizia con Cinzia.

È la responsabile della cooperativa che gestisce i bagni pubblici.

Mi mette a disposizione un locale dove lasciare il bagaglio durante il giorno.

Funziona così: la mattina smonto la tenda molto presto, tra le 6:30 e le 7.

A quell’ora passano i vigili. A volte ci portano anche il caffè.

Noi lo sappiamo.

Si monta la tenda dopo le 22, si smonta prima delle 7.

È il patto non scritto che ci permette di restare lì, sotto al portico del Comune.

Dopo aver smontato tutto, aspetto che aprano i bagni.

Alle 9:30, 10 al massimo.

Intanto mi metto sotto la Loggia dei Banchi, all’ombra, col mio zaino.

E aspetto.

Un giorno arriva un signore elegante.

Ben vestito. Barba curata.

Si ferma davanti a me.

“Lei non può stare qui.”

“Scusi, perché?”

“Per via del decoro urbano.”

Lo guardo. Sembra gentile.

Allora gli indico il bar e il tabacchino.

“Guardi, se lei mi offre un caffè e un pacchetto di sigarillo, possiamo discutere sul decreto del decoro urbano.”

Mi guarda. E va.

Ma torna.

Mi prende davvero il caffè e il sigarillo.

Parliamo.

Lui rimane della sua idea.

Io gli spiego le nostre difficoltà.

Mi ascolta, ma non cambia posizione.

Ci salutiamo così: lui col suo punto di vista, io col mio.

Due giorni dopo torno a prendere il bagaglio.

Cinzia mi aspetta fuori. Nervosa.

“Mi dispiace Sandro. Sono arrivati i vigili. Hanno portato via tutto.”

Resto zitto.

“Non ho potuto fare nulla. Anzi… ho rischiato anche io. Una denuncia. Mi dispiace davvero.”

E io lo so che è vero.

Che ha fatto tutto il possibile.

Ma intanto… il mio bagaglio non c’è più.

Giuseppe, il grande saggio, quando ha saputo cos’era successo, non ci ha pensato due volte.

“Non ti preoccupare”, mi fa.

“Te lo ricompro io tutto. La tenda, il sacco, quello che avevi. Ci penso io.”

Io lo guardo e scuoto la testa.

“Giuseppe, non è questa la questione.

Non è per le cose… è per quello che rappresentano.

Quello che è successo è inconcepibile.

Una mancanza di rispetto profonda.

Verso chi è più debole, più fragile.

Io questo non lo accetto. Ti ringrazio… ma non posso far finta di niente.”

Lui annuisce in silenzio.

Poi si illumina.

“Oggi ti volevo fare un regalo”, mi dice.

Tira fuori un cellulare. Un vecchio Nokia.

Quelli resistenti, che non si rompono mai.

“Questo è un caro ricordo di un amico che non c’è più.

Ti ho messo dentro una scheda prepagata.

Così almeno hai un numero di telefono.

Se sparisci… so come rintracciarti.”

Mi schiaccia l’occhio.

Quel telefono, anche se piccolo e vecchio, a me sembra un filo che mi tiene in contatto col mondo.

Lo accendo.

La prima chiamata è per Federico.

Il popolo dei cartoni.

Il popolo dei cartoni.

Così l’ho sempre chiamato. Con affetto.

Siamo quelli abituati a dormire per terra.

Su cartoni.

Che non è che te li porti sotto il braccio, come il giornale.

No, te li devi conquistare.

Avevamo trovato uno spazio.

Tra la macchinetta delle fototessere e un gazebo con un armadio grosso che lo inglobava.

Lì in mezzo c’era uno spazio vuoto, perfetto.

Ci infilavamo i cartoni dentro.

Si vedevano appena. Ma erano ordinati.

Non davano fastidio a nessuno.

Ogni tanto, però, arrivava qualcuno della manutenzione.

Chiamava gli spazzini.

E loro arrivavano…

e via. Portavano via tutto.

Noi rimanevamo senza.

Di nuovo per terra.

Una volta inizia a piovere. Di venerdì.

Tre giorni di fila.

Una pioggia della Madonna.

Acqua che non dà tregua.

Giriamo tutta Pisa per trovare cartoni asciutti.

Ma niente.

Tutti fradici.

So che in settimana, in un certo giorno, l’AIA raccoglie i cartoni dei negozi, in viale Italia.

Lì, di solito, si trovano quelli buoni.

Grandi. Perfetti.

Ma quel weekend niente.

Tutto bagnato.

Quella notte abbiamo dormito — anzi, “dormito” — sul pavimento nudo.

Marmo.

Un freddo che ti entra nelle ossa.

La mattina dopo, scrivo una poesia.

La accompagno con una lettera.

La porto al M.E.S., il punto comunale dove ci sono gli uffici dell’assessora Sandra C.

“Se c’è una risposta”, dico a chi riceve la lettera, “vi prego di cercarmi. Aspetto lì vicino.”

Due ore dopo, davvero… mi viene a cercare uno del M.E.S.

Mi accompagna negli uffici dell’assessora.

Le racconto tutto.

I cartoni portati via.

La pioggia. Il freddo. Il marmo.

Le spiego che non è solo una questione pratica. È una questione di rispetto.

Di minima dignità.

Lei prende appunti. Mi guarda.

“Come si chiama?”

“Muccin.”

“Ma non ce l’ha un nome vero?”

Sorrido.

“Sì… ma non me la sento ancora di dirglielo.”

Lei sorride.

“Va bene così, signor Muccin. Va bene.”

Quando lo racconto agli altri, mi prendono in giro.

“Dai, ma che credi di fare? Ti ascoltano? Ma chi ti vede? Ti prenderanno per il culo.”

Passano dieci giorni.

Arriva la squadra di Fabrizio Giusti.

Sorriso da orecchio a orecchio.

E inizia a distribuire materassini autogonfiabili. A tutti.

A tutti i barboni di Pisa.

Che mi abbiano portato in trionfo dalla Loggia dei Banchi fino alla stazione è un po’ esagerato…

…però, quasi.

La poesia che avevo scritto diceva così:

“Camminando per strada,

in mezzo alla gente,

ho come l’impressione

di essere trasparente.

Mi trapassano

con aria indifferente.

Allora torno in tenda

con una pena nel cuore…

Ma se poco poco

avessero ragione?

Ma se mi guardo allo specchio,

io lì ci vedo riflesso…

Sì,

una vita sbagliata

e una appena infinita,

ma 1000 cuori incontrati,

100 destini cambiati”.

Allora esco di nuovo

col mio sorriso mai perso

e con negli occhi una sfida:

attraversatemi adesso.

Adesso che non sono nessuno,

adesso che il mio cuore

è un muro.

Ricominciare.

Il mio impegno, tra virgolette, “sociale”, continua.

Mi occupo dei micro problemi.

Perché coi macro… non ho il potere.

Ma le piccole cose — quelle che rendono la vita meno difficile per chi vive in strada — quelle sì.

Quelle le affronto volentieri.

E a volte riesco pure ad avere dei buoni risultati.

Ho imparato ad avere un approccio incisivo.

Non aggressivo.

Ma chiaro.

Questo grazie a Giuseppe, il grande saggio.

Mi dà sempre consigli su come parlare con le autorità, su come farsi ascoltare senza alzare la voce.

Con lui ho capito che una parola gentile, detta bene, può arrivare lontano.

Un giorno mi chiama Sandra C.

Nel frattempo era diventata presidente della Società della Salute, l’ente che gestisce il sociale sul territorio, qui a Pisa.

Mi accoglie nel suo ufficio.

C’è anche un uomo. Antonio M.

Poi si gira verso di me.

“Sandro, io apprezzo davvero quello che fai. Ci è molto utile, credimi.

Sei un interlocutore capace, preciso, gentile. Ma…”

Si interrompe.

Abbassa leggermente lo sguardo.

Poi riprende: “Io non posso perorare le cause di Muccin. Non posso prendermi la paternità delle cose che facciamo insieme. Non sarebbe giusto.”

Poi mi guarda dritto negli occhi: “Sandro, devi tornare a essere una persona giuridica. Mi devi dare un documento. Un codice fiscale. Devi tornare a esistere per lo Stato.”

Quelle parole mi colpiscono.

Mi entrano dentro.

Perché ha ragione.

Io i documenti li avevo lasciati tutti nella macchina. A La Spezia. Un anno e mezzo fa.

Dopo quel giorno non mi ero più fatto vivo con nessuno.

Ma ora è il momento.

Devo farlo.

Prendo le Pagine Gialle.

Cerco il numero della fabbrica.

La mia vecchia fabbrica. Quella che avevo con mio fratello.

Chiamo.

Qualche giorno dopo ci incontriamo a Pisa.

Appena mi vede… parte con un cazziatone epico. “Ti sognavo sempre. Mangiato dai pesci”, mi dice.

Io lo lascio sfogare.

Ma ho una sola domanda che mi brucia dentro: “Come sta la mamma?”

Lui abbassa gli occhi. “La mamma sta bene… dov’è. Adesso sta bene.”

“Ma dov’è? Ce l’avevate ricoverata in RSA?”

“Sandro… la mamma è morta. Tre mesi dopo che te ne sei andato.”

Mi crolla tutto addosso.

Mi manca l’aria.

Io pensavo di aver tagliato i ponti.

Pensavo di aver lasciato solo macerie.

E invece…

Ho fatto soffrire chi non c’entrava niente.

Questa cosa mi travolge.

Entro in depressione. Di nuovo.

Una sera lascio tutto.

Prendo un treno.

Non so nemmeno dove sto andando.

Mi addormento.

A un certo punto arriva il controllore.

“Biglietto, prego.”

Non ce l’ho.

“Deve scendere alla prossima.”

Scendo. Campo di Marte. Firenze.

Io volevo andare a Roma.

Non so nemmeno più perché.

Forse per tornare da Clemente.

Forse solo per fuggire.

Comunque…

Ricomincio.

#SelfieSDF #NessunoÈInvisibile #IlPesoDellaFarfalla

Lascia un commento