Parte 2: Innamorato dell’amore.

#IlPuzzleDiSandro

#IlColoreViolaDellaMorte

#UnaRosaPerGiovanna

#LaLinea35

#IlTavoloBallerino.

Fotografie di: Lorenzo Bechi e Sandro C.

“Quando la luna cade

in quella sabbia della vita

che non vuoi fare,

solo il rametto

di te bambino

la fa ritornare

in quel cielo pieno di luce

che è la vita

di chi non ha voce”.

Sandro C.

Il puzzle e la soglia: la seconda parte della storia di Sandro C.

Nella seconda parte del suo racconto, Sandro C. attraversa Firenze come un pellegrino senza santuario. È lì per espiare, dice lui. Non per colpa di una condanna inflitta dall’alto, ma per una forma di giustizia personale e terrena. Firenze diventa così un luogo simbolico, una città-soglia dove il passato pesa e il futuro è tutto da ricostruire. Ma non è solo espiazione: è anche resistenza quotidiana, creazione di senso, cura condivisa degli spazi comuni.

A Sandro piace raccontare le cose belle. Ne ha vissute tante, anche se la vita gli è caduta addosso più volte. E ogni volta ha dovuto rimettere insieme i pezzi. Ma ci sono anche ferite che preferisce non riaprire, zone d’ombra che restano fuori dal racconto. Perché se è vero, come scrive Judith Herman, che «il recupero dal trauma si basa sulla riscoperta della sicurezza, della memoria e del potere personale» (Trauma and Recovery, 1992), è altrettanto vero che ogni narrazione ha bisogno di un tempo giusto. E di un limite. Raccontare non vuol dire dire tutto. Vuol dire trovare un equilibrio tra ciò che si mostra e ciò che si custodisce.

La storia di Sandro è anche la storia di un certo modo di abitare la città. Nei servizi di Firenze, tra mense, dormitori e centri di ascolto, Sandro riconosce subito la differenza tra spazi freddi e luoghi abitabili. Tra chi fa il minimo e chi prova a costruire relazioni. Tra mense che sembrano sale d’attesa e mense che sembrano osterie. «Una trattoria», dice lui, per indicare quel clima fatto di volti, nomi, brodo caldo e domande gentili. È questa la soglia che distingue l’assistenza dalla cura: la possibilità di sentirsi, anche solo per un attimo, a casa.

Secondo Michel Agier, antropologo francese, «le città contemporanee tendono a escludere quelli che non rispondono ai criteri del cittadino normale: il produttore, il consumatore, il residente stabile» (Il diritto di essere un altro, Elèuthera, 2013). Sandro si muove proprio in quello “spazio soglia” tra inclusione e rifiuto, dove i servizi di bassa soglia rappresentano un confine poroso, fragile ma prezioso, dentro cui è possibile sopravvivere solo reinventando regole, ruoli e significati. È lì che sceglie di impegnarsi attivamente: per migliorare quei luoghi, renderli meno asettici, meno impersonali. Per farli diventare spazi comuni, caldi, abitabili. Non ghetti privi di calore, ma frammenti di normalità.

A casa Sandro non c’era più tornato da tempo. E quando lo ha fatto, ha trovato solo un magazzino di memorie smontate. Eppure ha risistemato, ha pulito, ha rimesso in piedi un piccolo spazio dove vivere. Lì ha posato il suo puzzle — quello che continua a cadere dal tavolo — su un tavolino da campeggio. Ballerino, instabile, ma suo. È un’immagine simbolica forte che racconta molto anche dei servizi per chi vive in strada: basta poco per renderli spazi di eslcusione, ma quando funzionano, diventano appigli vitali.

Tra questi c’è Porte Aperte, un centro diurno nato anche grazie al suo impegno. Un luogo che non sembra un’istituzione, ma una casa: con cucina, orto, sala TV, cortile. Uno spazio che cura senza escludere. Dove le persone non sono utenti, ma coinquilini temporanei della stessa fragilità. In un’epoca in cui molti servizi per le marginalità sembrano ghetti asettici, Sandro ci ricorda che la differenza la fa il modo in cui ti aprono una porta.

Un’altra soglia potente attraversa questo racconto: l’incontro con Papa Francesco. Un dialogo senza intermediazioni, un gesto semplice — il dono di una rosa bianca — che diventa simbolo di riconoscimento, di grazia, di quella gentilezza radicale che le istituzioni spesso dimenticano, ma che è capace di salvare. Un gesto che, come ha scritto Hannah Arendt, può spezzare la catena dell’irreversibilità: «Il perdono è la risposta al fatto dell’azione irreversibile. Senza di esso non potremmo mai liberare noi stessi dalle conseguenze di ciò che abbiamo fatto» (The Human Condition, 1958).

E infine c’è Silvana. L’amore di una vita. L’unico rimpianto dichiarato. La donna che ancora oggi gli fa la spesa, lo accompagna dalle nipoti, ma rifiuta ogni invito a tornare indietro. «Tu sei innamorato dell’amore», gli ha detto. E forse è proprio questo il punto: il desiderio ostinato di una forma di intimità che possa resistere all’impermanenza di tutto. Come scrive Zygmunt Bauman in Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi (Laterza, 2003):

“L’amore, nella sua forma più pura, è una scommessa sul futuro che si gioca contro la paura dell’incertezza”.

E per chi ha vissuto in strada, l’amore — come una casa, come un pasto caldo, come un gesto gentile — è qualcosa di radicale. È ciò che resta, quando tutto il resto è crollato.

Quella di Sandro C. è la sesta storia raccolta dal progetto SelfieSFD.

Come tutte le testimonianze raccolte in questo progetto, anche il racconto di Sandro C. nasce da un lungo ascolto, e porta con sé il ritmo, il lessico e le pause di chi l’ha vissuto sulla propria pelle.

Altre storie seguiranno.

Per continuare a raccogliere voci vere, scomode, urgenti.

Perché raccontarsi è già un modo per resistere all’invisibilità.

I fatti narrati sono riportati sotto la responsabilità di Sandro C., poiché non è stato possibile verificarli in modo indipendente.

Vuoi conosce meglio Sandro?

Puoi andare alla sua pagina Facebook e mandargli un messaggio.

Vuoi segnalare una storia o contribuire al progetto? Scrivici.

Segui SelfieSFD su Facebook.

Firenze, dove Dio mi ha mandato a espiare.

Scendo dal treno, ancora un po’ intontito.

È l’alba.

Alla stazione di Campo di Marte non c’è quasi nessuno.

Chiedo a uno dei ragazzi che dormono lì — uno è già sveglio — qual è il modo migliore per arrivare in centro.

Lui mi guarda tranquillo: “Alla rotonda gira a destra e poi sempre dritto”.

Lo ringrazio.

Arrivo alla rotonda. Giro a destra.

Minchia.

Un vialone che non vedi la fine, sembra l’Autostrada del Sole. Chilometri di asfalto.

Vabbè.

Dio, nella sua infinita ironia, mi ha dato poca testa e buone gambe. Quindi cammino.

Il mio rapporto con Dio è sempre stato un po’… da osteria.

Gli parlo, lo sfido, lo ringrazio e lo insulto, tutto nello stesso giorno.

Ma una cosa l’ho capita: Dio è troppo buono per aver creato l’inferno.

La dannazione eterna non gli si addice.

Però se sbagli… paghi.

Paghi qui, sulla terra, nel momento in cui Lui decide che è giusto.

E paghi nella stessa misura di quello che hai fatto.

Ecco perché sono a Firenze.

A Pisa non stavo espiano.

Stavo troppo bene.

Avevo ritrovato pure un po’ di autostima. Forse troppa.

E allora Dio ha rimesso le cose a posto.

“Devi espiare, Sandro.”

Me lo sento dentro.

Non sono mai stato un mistico, ma adesso sì.

Lo sento nel petto: questo è un passaggio necessario.

Una penitenza.

E la accetto.

Quando vivi per strada, una volta che hai imparato come si fa, non te lo scordi più. Come andare in bicicletta: una volta che inforchi i pedali, vai.

Sono le quattro del mattino.

Devo arrivare al centro di primo ascolto per le nove.

Ma prima devo capire chi posso avvicinare per chiedere informazioni…

A quest’ora, se sbagli persona, rischi pure qualche botta.

Cammino.

Arrivo vicino al Parco della Fortezza, la Fortezza da Basso.

C’è un laghetto, panchine, alberi. Gente che gira. Ragazzi magrebini, turisti, africani.

Ne vedo uno che ha sistemato la panchina con il sacco a pelo. Sta lì, osserva.

Mi sembra tranquillo. Mi avvicino.

“Ciao, scusa… sto cercando il centro di primo ascolto.”

Lui sorride.

“Ah, ci devo andare anche io stamattina. Vieni con me. Ora quella panchina lì è libera, se vuoi metterti lì. Anche tu mi sembri una brava persona. Almeno ci proteggiamo a vicenda.”

Un gesto piccolo, ma enorme.

Si fa chiamare “Tim”.

Non è il suo vero nome.

Ma tutti noi abbiamo un soprannome.

Più facile, più utile.

Lui si fa chiamare Tim perché ha una SIM della TIM, e poi dice che c’ha pure un cognome marocchino che suona simile.

E va bene così.

Alle nove andiamo insieme al centro.

Fa freddo.

Non ho niente.

Alla prima accoglienza la domanda è: “Hai bisogno di vestiti?”

Certo.

Mi mandano al Centro Caritas del Sacro Cuore, in zona Romito.

C’è fila.

Come in tutti i vestiari del mondo.

Famiglie con bambini, ragazzi, donne sole.

Aspettando, parliamo.

Come se ci conoscessimo da sempre.

Quando arriva il mio turno, mi accolgono con due biglietti in mano: uno per il vestiario, uno per i generi alimentari.

Nel primo locale, quello del cibo, incontro Giovanna.

Minuta, energica, occhi svegli.

Mi dà biscotti, crackers, un po’ di roba secca.

“Non posso darti cose da cucinare. Non hai un fornello, vero?”

“No.”

“Allora questo ti aiuta.”

Poi vado nel locale del vestiario. E lì c’è Marcella.

Una donna imponente.

Non è romana, ma se lo fosse, non stonerebbe.

Una romanaccia schietta.

Ti squadra con lo sguardo e capisce tutto.

“Taglia?”

“M… credo.”

Mi guarda.

“Sei una L. Fidati. E le scarpe?”

“Porto 42.”

“Tu porti 43 e mezzo. Prendi queste.”

Aveva ragione.

Infatti mi vanno perfette.

Mi dà pantaloni, maglione, uno zainetto.

Esco più pesante fuori, ma più leggero dentro.

E torno da Tim.

Lui fuma. Sempre. È un tabagista convinto, ma molto più organizzato di me.

Ha una valigia, un trolley, sacchetti ben chiusi. Sa come gestirsi.

Ci mettiamo d’accordo: quando uno va a raccogliere mozziconi, l’altro controlla la roba.

Poi si divide il tabacco. Da buoni amici.

E così…

funziona alla grande.

La linea 35: un’idea semplice, una dignità in più.

Non ho mai capito per quale assurda logica urbanistica i punti di conforto per chi vive in strada siano messi ai quattro angoli della città.

La mensa da una parte.

Il vestiario dall’altra.

Le docce da un’altra ancora.

E il dormitorio in tutt’altra zona.

Cammini sempre.

O preghi di trovare un passaggio.

Mi informo su come arrivare alla mensa.

Mi dicono: “Devi prendere il bus 35. Ci mette venti, venticinque minuti. Ti lascia proprio lì davanti.”

Perfetto.

Certo… se hai il biglietto.

Il problema è che noi, che viviamo in strada, il biglietto non lo compriamo.

I soldi li spendiamo per mangiare, per le sigarette, per una coperta d’inverno.

Non per un titolo di viaggio.

E lo sanno tutti.

Lo sanno anche i controllori.

Ma fanno il loro lavoro.

E se non hai il biglietto… la multa te la fanno.

Anche se dai un nome finto.

Anche se non hai documenti.

Loro scrivono.

Tizio. Caio. Sempronio.

Basta compilare il verbale.

Secondo me, ci prendono pure una percentuale.

Comunque. Arrivo alla mensa.

È un self service.

Niente a che vedere con l’atmosfera familiare delle mense di Pisa.

Lì sembrava una trattoria: ci si conosceva, si scherzava, c’era una signora che ti versava il brodo e ti chiedeva come stavi.

Qui invece è una Babele.

Promiscuità totale.

Gente di ogni lingua, ogni storia.

Chi mangia in silenzio, chi urla, chi ti guarda storto, chi ruba i tovaglioli.

E poi c’è anche chi ti sorride e ti offre il suo secondo.

Alla reception non chiedono documenti. Solo un nome. Qualunque.

Ti danno una tessera con dei bollini.

Ogni pasto, un bollino.

Finita la tessera, devi chiedere un’altra.

Mi adatto.

Entro nel giro.

Mangio.

Poi aspetto il bus per tornare alla Fortezza.

Ma ogni volta, l’incubo del controllo.

Una volta, due, dieci.

Alla fine ne parlo con Mattia, il responsabile della mensa.

“Senti Mattia… ma non si può trovare una soluzione per ’sta storia del biglietto? Ogni volta è un casino.”

Mi guarda. Fa spallucce.

“Eh lo so, Sandro. Ci abbiamo provato. Abbiamo anche distribuito biglietti gratuiti. Ma poi la gente li rivendeva. È diventato un mercato nero. E allora basta, abbiamo smesso.”

“Ok, ma… ascolta un attimo. E se si facesse un’altra cosa?”

“Tipo?”

“Tipo che la tessera della mensa valga come biglietto. Solo per la linea 35. Solo per andare e tornare da lì. Non è beneficenza: è logica.”

Lui ci pensa. Mi guarda.

“Sai che… non è una cattiva idea?”

Mi stringe la mano.

“Grazie, Sandro. Ne parlo con i dirigenti.”

E lo fa davvero.

Si informa, chiama, verifica.

E poi annuisce.

“Va bene. Può andare.”

Da allora, sulla linea 35, niente più casini.

Basta una tessera.

A volte basta un’idea semplice.

E il problema è risolto.

Firenze sotto la pioggia: un portico, una trattoria, un’amicizia.

Con l’inizio dei lavori della tramvia a Firenze, c’era richiesta di manodopera.

Io e Tim ci presentiamo agli uffici.

Il problema?

Io non ho i documenti.

Neanche mi guardano.

Tim invece è in regola: permesso di soggiorno, codice fiscale, tutto ok.

Viene assunto.

E quindi?

Il mio compito diventa custodire il bagaglio.

Lui trova qualche amico che gli dà un acconto – ora che ha un lavoro, ha anche uno stipendio in arrivo – compra le sigarette, le divide con me. Io mi occupo della nostra roba.

Finché il tempo è bello, va tutto bene.

Ma appena il cielo si fa grigio e comincia a piovere, dobbiamo trovare riparo.

Tim propone: “Andiamo sotto il parcheggio della Fortezza.”

Lo facciamo.

Quando non ci sono le fiere del Pitti, quel parcheggio è deserto.

La prima notte ci portiamo tutta la roba.

Ma quel parcheggio è un incubo.

Appena i sensori rilevano un movimento, si accende la luce e parte una registrazione, in quattro lingue.

Una voce robotica ripete le regole del parcheggio, della società che lo gestisce.

Basta girarsi nel sonno e riparte.

Luce. Voce. Messaggio.

Impossibile dormire.

Avrei imparato quattro lingue… ma non avrei dormito un cazzo.

Cambiamo piano.

Al Romito, vicino al centro Caritas del Sacro Cuore, c’era un signore.

Arrivavamo sempre presto, per essere tra i primi in fila.

E lì, sotto il portico della chiesa, dormiva lui.

Con un materasso vero.

Facciamo amicizia.

È albanese, si fa chiamare Jack.

Beve.

Non vuole andare in dormitorio anche se ne avrebbe diritto.

Lì sotto si trova bene.

Ogni mattina raccoglie il materasso, lo ripiega, lo copre con i cartoni.

Ordine perfetto.

Il posto è ideale.

Ci serviva solo il permesso.

Vado da Don Paolo: “No, guardi… io di queste cose non mi occupo. Deve parlare con la Caritas.”

Allora vado da Giovannina – che era così minuta che da Giovanna era diventata Giovannina – e da Marcella. Con loro due avevo un buon rapporto.

Chiedo. Ce lo concedono.

Possiamo dormire lì, sotto il portico.

Ma solo in caso di pioggia.

Accetto.

Da lì a dare una mano ad Alessandro, il giardiniere, è stato un attimo.

Un uomo capace, ma con ottant’anni sulle spalle.

Quando c’era da fare lavori pesanti, l’accordo era semplice: “Alessandro, tu taglia e sistema. Poi arriviamo noi e portiamo via tutto.”

In poco tempo entriamo in confidenza con chi gestisce la Caritas.

La sistemazione da temporanea diventa… tollerata.

Possiamo dormire lì.

Dormire, non viverci.

Tim intanto lavora.

Un po’ di soldi iniziano a entrare. E lui è generoso.

Decidiamo di investire.

Andiamo al Decathlon.

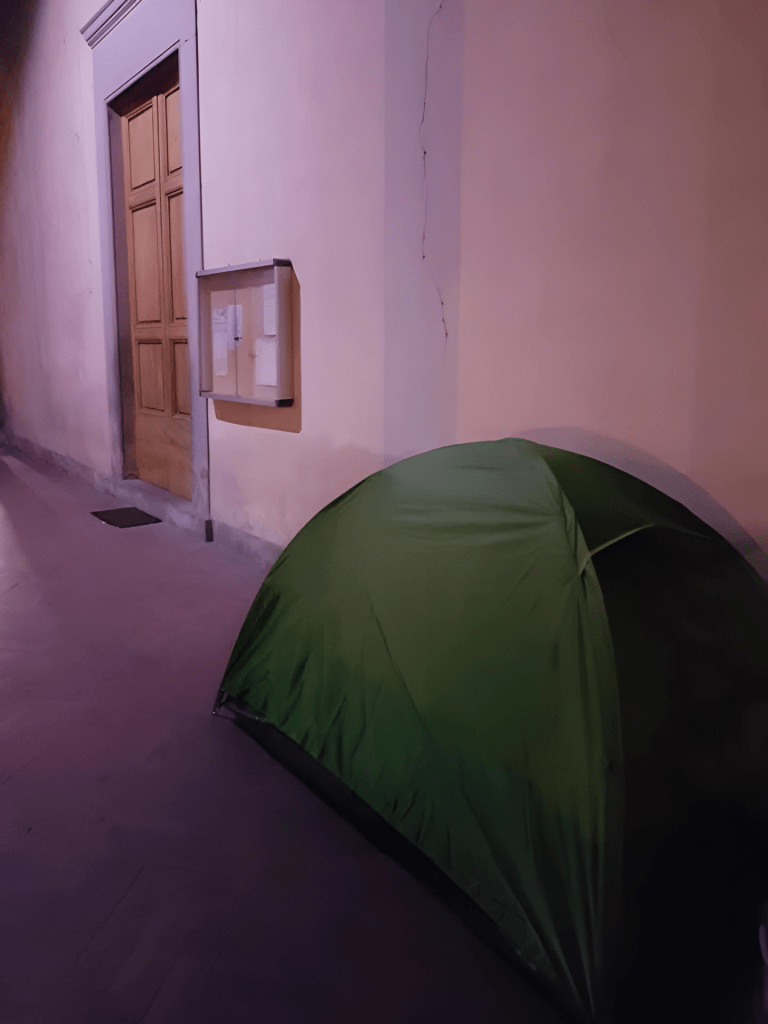

Tim compra due tende, due materassini, due sacchi a pelo, due cuscini.

Tutto doppio.

Recuperiamo anche due trolley: ce li regalano le ragazze della Caritas.

Solo che poi quei trolley te li devi portare appresso.

E portare un trolley enorme sul 35, pieno zeppo… non è comodo.

Mattia, il responsabile della mensa, se ne accorge.

Mi ferma: “Sandro, ascolta. C’è una mensa dislocata, in Piazza Santissima Annunziata. Lì mandiamo quelli che non si trovano bene qui. Ho parlato con Elena, la responsabile. Da domani vai lì. È in centro. Non serve l’autobus. Ci vai a piedi. Niente più trolley trascinato nel caos.”

E così è stato.

Sono andato alla mensa dell’Annunziata.

E quella… quella era una vera mensa.

Una mensa strutturata come una trattoria.

Porte Aperte: una casa, non solo un centro.

Arriva il grande freddo.

Scatta quella che chiamano “emergenza freddo”.

Aprono dormitori temporanei, quelli gestiti da cooperative sociali.

Passa la Croce Rossa per strada, ti chiede: “Vuoi andare al dormitorio? Ti accompagniamo noi.”

Io ci vado.

Più per curiosità che per bisogno, a dirla tutta.

Funziona così: entri la sera, esci la mattina.

Per quindici giorni hai un letto, un armadietto, un materasso.

Poi devi lasciare il posto ad altri.

Turni, a rotazione.

Il problema?

Che di giorno fa freddo quanto di notte.

E il dormitorio, di giorno, è chiuso.

Tu resti fuori. Sempre.

E dopo quindici notti al caldo… ti ritrovi in strada.

Ma con più roba addosso.

Perché durante i giorni “di letto” ti sei vestito meglio, hai recuperato qualche indumento.

E adesso devi trascinarti tutto dietro.

Insomma: una soluzione peggio del problema.

A Pisa, con Daniele G. — un colonnello dell’Ordine di Malta, una persona carismatica, un vero leader — avevamo trovato un’alternativa.

Per tamponare quell’assurdità – letto di notte, gelo di giorno – ci eravamo accordati con i circoli Arci.

Compravano tessere e le distribuivano a persone affidabili.

Niente tossici fuori controllo, né ubriachi molesti.

Solo gente per bene, in difficoltà.

Potevamo andare lì, stare al caldo, bere un caffè, giocare a carte.

Funzionava. Funzionava alla grande.

A Firenze provo a proporre la stessa cosa.

Risposta?

“Non si può fare. Pisa è Pisa, Firenze è Firenze.”

Però…

comincio a conoscere le persone giuste.

Quelli che stanno davvero sul territorio.

Quelli che si sporcano le mani.

E nasce un’idea: creare un centro diurno.

Ma non un posto freddo, da lista d’attesa e numerini.

No.

Un posto con le caratteristiche di una casa.

In quel periodo stavano chiudendo anche molte comunità terapeutiche.

E tanti ragazzi in uscita dalle dipendenze si ritrovavano senza rete, senza riferimento.

I vecchi centri erano duri, severi, pieni di regole.

Quasi carceri.

Ma almeno esistevano.

Ora: niente.

Io ci parlavo con quei ragazzi.

Non da operatore. Ma da pari.

Non era un colloquio. Era una chiacchierata.

Sincera. Sporca. Vissuta.

Come tra amici.

Allora ho perorato la causa.

Ci ho creduto.

E alla fine… nasce Porte Aperte.

Un appartamento. Con la cucina abitabile. Una sala con il televisore. Una stanza per il riposo. Una per chi voleva pregare. Un locale medico. Un bagno con doccia. Un ufficio. Un cortile esterno, un gazebo, un orto.

Chiamarlo paradiso terrestre, per noi, non era esagerato.

Per chi veniva dalla strada… lo era davvero.

Ciak, Firenze si gira.

Un giorno, andando alla mensa dell’Annunziata, vedo che stanno montando transenne, cavi, impianti.

In piazza ci sono furgoni con loghi cinematografici.

Chiedo a uno lì vicino: “Che succede?”

“Girano un film, Six Underground a Firenze e cercano comparse.”

Magari, penso. Un lavoretto. Due soldi.

Quando la piazza si riempie di gente, provo a infilarmi.

Scavalco.

Mi beccano subito.

La security mi accompagna fuori.

Va bene, probabilmente sono arrivato tardi.

Qualche giorno dopo, girano in Piazza Santa Croce.

Stavolta ci vado prima.

Mi mischio alla folla.

Ma chi ti trovo? La stessa guardia giurata.

“Oh, ma ancora tu?! Ti ho detto che non puoi stare qui. Fuori!”

“Ma…”

“Niente ma. O te ne vai, o ti ci mando io.”

A quel punto arriva una signora, dalla produzione.

Chiede cosa succede.

“La guardia dice che sono un rompiscatole”.

Lei mi guarda. Poi guarda lui. E dice: “Lascialo stare. Due comparse hanno appena dato buca. Questo signore va bene. È ufficialmente una comparsa.”

Mi prende sotto braccio e mi accompagna al tavolo dove si registrano i nomi.

“Segnati qui. Poi vai da quel signore laggiù, ti dirà cosa fare”.

Domani però vieni agli uffici alla Fortezza da Basso. Dobbiamo metterti in regola.”

“Ma io non ho documenti”, le dico. “Vivo in strada.”

“Ti ricordi il codice fiscale?”

“Sì, quello sì.”

“Allora basta. Compiliamo il modulo, nessun problema.”

Il giorno dopo mi presento.

Mi mandano al vestiario.

Mi vestono da avvocato: completo elegante, cravatta, scarpe lucide.

“Tu non sei solo una comparsa”, mi dicono.

“Hai una bella presenza. Degli occhi incredibili. Sei un figurante.”

Ci caricano su un Mercedes nero e ci portano sul set.

Avevo già notato, a Sant’Annunziata, che le scene erano separate: prima girano le auto che sgommavano, poi i passanti che scappano.

La scena più assurda la vedo a Santa Croce: una Giulia verde brucia la piazza girando attorno alla statua.

Noi comparse fuggiamo a caso, come da copione.

Ma mi accorgo che la macchina è guidata da sopra: c’è una postazione sul tetto.

Gli attori sono dentro, circondati da telecamere.

Chi guida è fuori.

Una roba pazzesca.

Un giorno chiedo a Rita, una della produzione: “Ma come fate poi a unire tutto? Le auto, le comparse…”

Mi fa: “Vieni, ti faccio vedere.”

Mi porta in una sala montaggio provvisoria.

Mi mostra come uniscono tutto: macchine da una parte, comparse dall’altra.

Il risultato? Una scena unica.

Sembra tutto vero.

Sembra che ci corrano addosso sul serio.

Entro nel database della Eagle Pictures.

Rita mi spiega che per il contratto serve una carta di credito.

Io ce l’ho: me l’ha regalata mio fratello. Ogni tanto ci carica qualcosa.

Va tutto liscio.

Mi pagano 150 euro a giornata.

Faccio due giornate. Due bonifici. Due colazioni calde assicurate.

Poi me ne arrivano altre.

Aprono una chat WhatsApp per tenere i contatti.

Io, ogni giorno, vado in biblioteca per controllare.

Finché Tim si compra un cellulare nuovo e mi regala il suo.

Così inizio a usare WhatsApp anch’io.

Ma…

mi scade l’abbonamento.

Avevo Wind. E Wind, se non ricarichi, ti spegne tutto.

Era venerdì.

“Vabbè, lunedì mi rientrano due soldi, faccio la ricarica.”

Lunedì: ricarico.

PIN. PIN. PIN.

Mi arrivano tutti i messaggi in ritardo.

Anche quelli della chat di Eagle Pictures.

Avrei dovuto presentarmi sabato al vestiario.

Dovevo girare I Medici 3. Avrei interpretare Luca Pitti un influente banchiere e politico fiorentino del XV secolo, noto per la sua ambizione e per la costruzione di Palazzo Pitti.

Una grande occasione.

Chiamo.

Rispondono: “Mi dispiace, abbiamo dato la parte a un altro. Se non rispondete… vuol dire che non ci siete.”

E lì crollo.

Ancora.

Basta poco.

Una delusione

un fallimento

un obiettivo mancato.

E ricado nel buio.

Ma ogni volta… raccolgo i pezzi.

Come un puzzle che cade dal tavolo.

E ogni volta…

mi tocca ricostruirmi da capo.

E va bene.

Mi ricostruisco.

Come vorrei essere.

Ma è dura, cazzo, quando questo puzzle continua a cadere da questo tavolo maledetto.

Il colore viola della morte.

Per strada, io ho sempre avuto il desiderio di raccontare le cose belle.

Quelle che la gente non vede. Quelle che non sa.

Ma ci sono anche cose che la gente vede, eccome.

E che finge di non vedere.

Il Parco della Fortezza era uno di quei luoghi.

Luogo di spaccio. Luogo di consumo.

Due fazioni: da una parte i ragazzi di colore, dall’altra i Magrebini.

Si contendevano il territorio.

E io e Tim, vivendo lì, a voler o a volare, ne facevamo parte.

C’era una ragazza. Carinissima.

Mi salutava ogni volta:

“Ciao zio, come stai! Ciao zio, come stai!”

Una volta le ho risposto:

“Minchia, con tutti sti nipoti che c’ho… a Natale mi rovino coi regali!”

E lei si è messa a ridere.

Quel sorriso… ti apriva il cuore.

Poi, una mattina, sentiamo gridare: “Aiuto! Aiuto! Aiutatemi! Aiuto!”

Corriamo.

Sotto un terrapieno, un ragazzo tiene tra le braccia una ragazza esanime.

Chiamiamo il 118.

Arriva l’ambulanza.

Tirano fuori un macchinario, il Lucas, quello che fa il massaggio cardiaco in automatico.

E noi… assistiamo a tutta la scena.

Cruda.

Veramente cruda.

Cruda.

La portano via.

E quell’immagine mi resta dentro.

Perché la conoscevo.

Era una ragazza solare.

E l’ho vista viola.

Ho visto il colore.

Il colore viola della morte.

E niente…

È stato un dolore fortissimo.

Forte.

Forte.

Forte.

Io resto… dove?

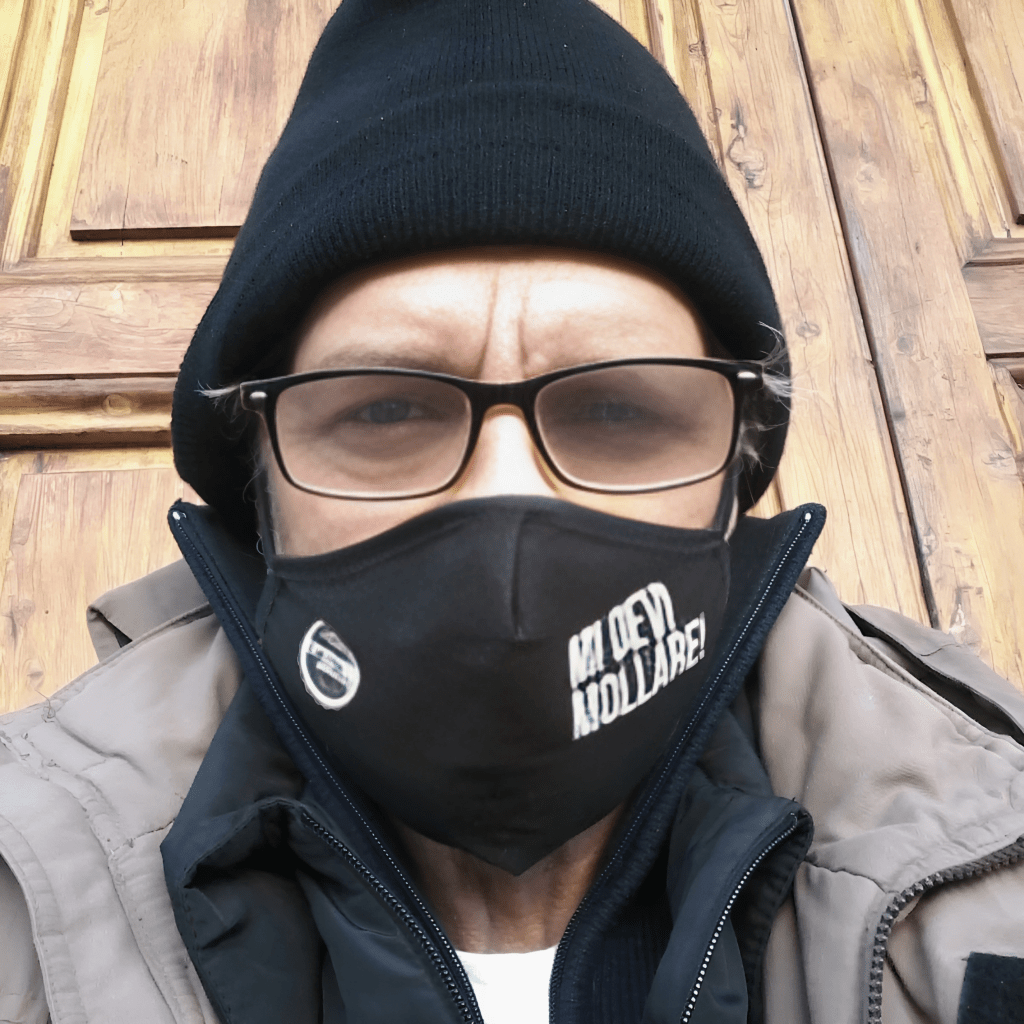

COVID-19.

Un periodo durissimo. Tristissimo.

Lo slogan era: “Io resto a casa.”

Ma per noi?

Per noi la casa era la città.

E allora: controlli, multe, litigi, guerre.

Era proibito l’agglomeramento.

Ma bastava che fossimo in quattro o cinque a parlare tra noi, in silenzio, che arrivava la polizia.

“Via! Sparpagliatevi!”

Le mense erano chiuse, per via dell’assembramento.

Però il sacchettino lo davano.

E per prenderlo… si doveva fare la fila.

Quindi ci si assembrava.

Porte Aperte, in disaccordo con la direttiva ministeriale, decide di non chiudere.

Regolamenta le presenze.

Diluisce l’accesso durante la giornata.

Ci chiedono di non restare più di mezz’ora.

Massimo quattro, cinque persone alla volta.

Chi in una stanza, chi nell’altra.

Era poco.

Ma meglio di niente.

Un giorno ci arriva un messaggio: c’è stato un caso positivo.

Chi frequenta il centro deve andare negli alberghi sanitari.

Ci dicono di preparare una borsina con un cambio.

A una certa ora, davanti a “Porte Aperte”, passerà un pulmino.

Preparo la borsa.

Mi presento.

Ci portano all’Hotel Eden, a Firenze.

Alla reception c’è uno tutto “scafandrato” che ci accompagna in camera.

Una per ciascuno.

Io mi ritrovo in una stanza ampia, con televisore, bollitore, bagno, doccia…

Un albergo. Un vero albergo.

Ogni mattina passava il servizio medico.

Tutti scafandrati, facevano i controlli.

Prelievi. Controllo della temperatura.

A mezzogiorno arrivava il pranzo.

La sera la cena, con dentro anche la colazione per il giorno dopo.

Lasciavano tutto su un tavolino fuori dalla porta.

Non potevamo uscire.

Due settimane così.

Se risultavi negativo, eri libero di andare.

Ci si stava pure bene.

A parte un dettaglio: le sigarette.

Io avevo le bustine del tè. E della camomilla.

Necessità fa virtù.

C’avevo la pipa.

Mi metto a fumare la camomilla. Buona.

Solo che… lasciava un odore in stanza.

Uguale alla marijuana.

Poi ci ho messo pure il tè.

Porca miseria, schioppettava che neanche i fuochi di San Vito.

Mi sono bruciacchiato pure un po’ la barba.

Il mattino dopo arrivano le ragazze della cooperativa L’Orologio, per le pulizie.

Tutte scafandrate.

Una mi fa: “Sandro… ma ti droghi?”

“No!”

Gli racconto la storia della camomilla.

Si mettono a ridere.

La sera, con la cena e la colazione del giorno dopo, trovo una bustina.

Dentro: tabacco, cartine, filtri.

Le ragazze si erano tassate.

Ogni settimana ce la facevano recapitare.

Non era tanto, per carità.

Noi tabagisti… un pacchetto, due al giorno, li fumiamo in un attimo.

Ma quel gesto…

Quel gesto era una carezza.

Era tutto.

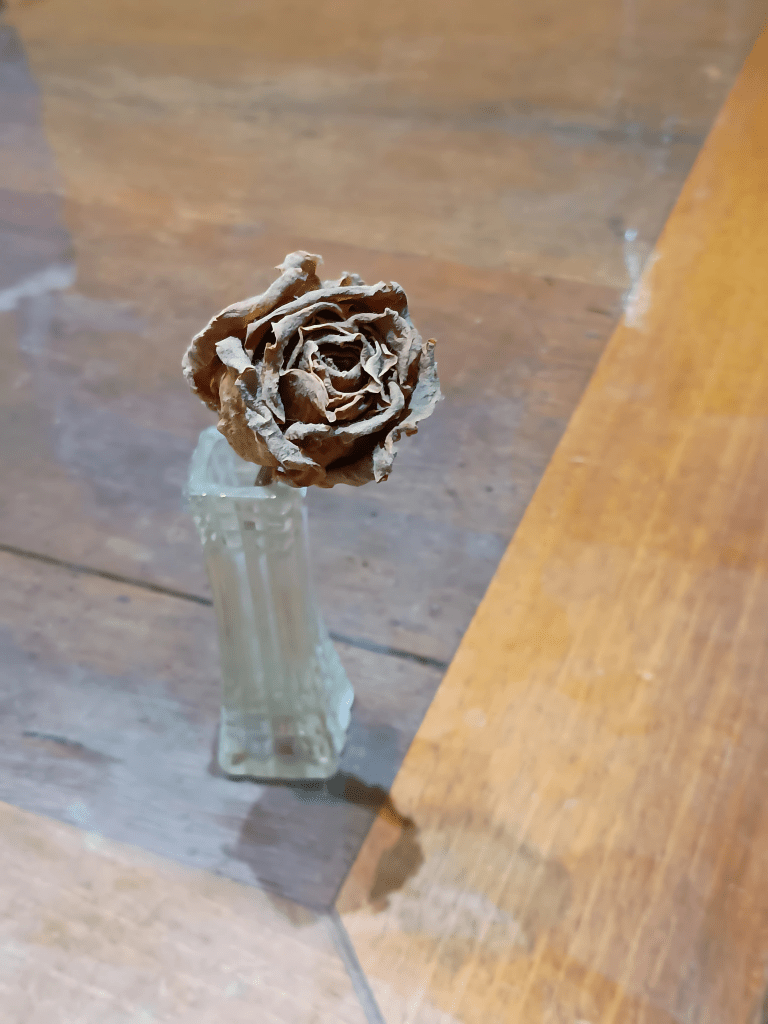

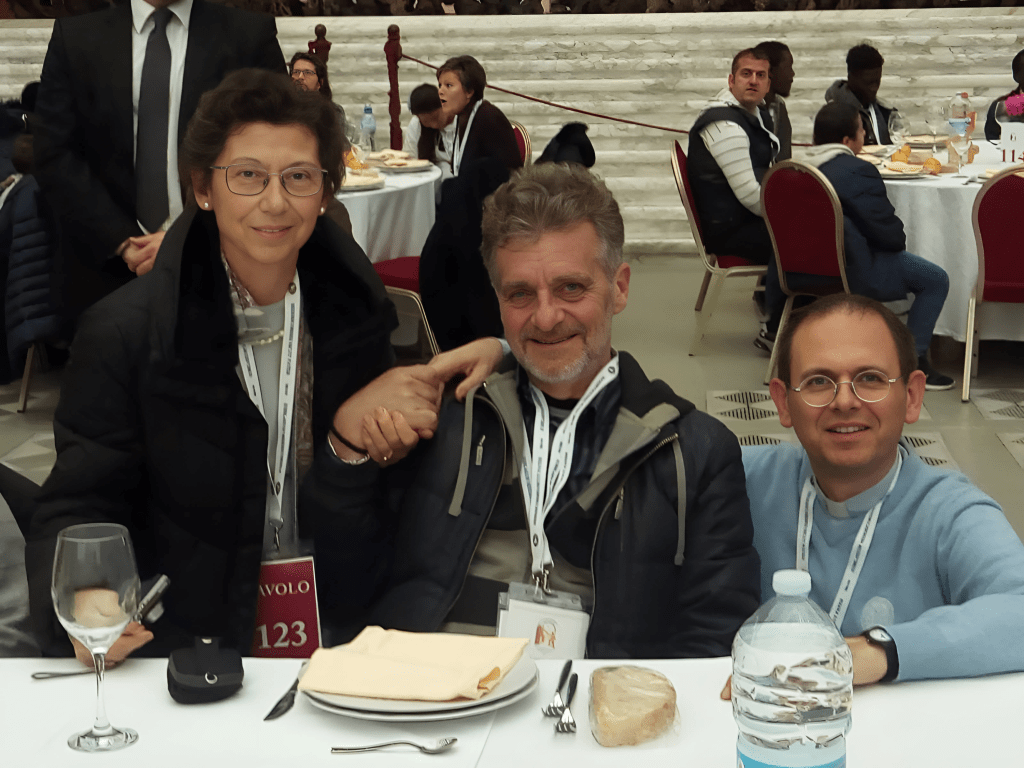

Una rosa bianca. Incontro con Papa Francesco.

Una sera arriva Giovannina,

lì sotto il portico della chiesa, dove bivaccavamo.

Mi dice: “Sandro, domenica preparati… ti porto a Roma dal Papa.”

“Come? A Roma? Dal Papa?!”

“Sì, sì. Tu non ti preoccupare. Preparati: passerà il bus e andiamo. C’è il Pranzo dei Poveri. Ogni regione seleziona dei senza fissa dimora da portare con sé. E stavolta tocca a te.”

Va bene.

Domenica mattina mi preparo. Arriva il pullman. Salgo.

C’è Giovannina, ovviamente.

E c’è anche Don Fabio, responsabile regionale della Caritas Toscana.

Arriviamo a Roma.

Tutto bellissimo.

La mattina c’è la funzione religiosa.

Vedo Papa Francesco.

Affaticato.

Sofferente, sì… ma presente.

Finita la messa, ci accompagnano nel salone del pranzo.

Quello delle conferenze, dietro quell’enorme monumento in bronzo.

Una sala grandissima, con i tavoli tutti attorno e, al centro, un tavolo grande.

Ci danno un bag, uno zainetto, ognuno con sopra un numero.

Ogni numero corrisponde a un tavolo.

Il mio ha un colore diverso dagli altri.

All’ingresso mi indirizzano proprio al tavolo centrale.

Arriva Papa Francesco.

E la mia sedia… è accanto alla sua.

Ci accomodiamo.

Lo guardo, istintivamente, ingenuamente, e gli dico: “Santo Padre… se non lo vuole fare per me, lo faccia per noi. Si riguardi.”

Si gira.

Mi guarda.

E dice:

“Sì… va bene. Ma parlami di te.”

A me, il buon Dio mi ha fatto il tastino on, ma si è dimenticato di mettere quello off.

Quindi quando comincio a parlare…

E lui mi sta a sentire.

Non mi interrompe mai. Mai.

Gli racconto tutto.

La mia vita per strada.

La mia vita prima della strada.

Il perché ci sono finito.

Come ci vivo.

Il rapporto che ho con la Caritas, con le Onlus.

Tutto il pranzo.

Mi ascolta. In silenzio.

Alla fine prende dal bouquet al centro del tavolo una rosa bianca.

La benedice.

Me la porge.

“Sandro, fammi un piacere. Questa… dalla a Giovannina. E ringraziala da parte mia.”

Quando ho consegnato la rosa a Giovannina… è scoppiata in un pianto dirotto.

Ogni anno, mi manda la foto di quella rosa.

Ingiallita, sì.

Ma ancora intatta.

Come intatta è la mia fede in Dio.

Una casa che non c’era più.

Finito il Covid si tornava, almeno in apparenza, alla normalità.

Ma non era più la stessa. Era cambiato tutto.

A Pisa, ad esempio, durante il Covid avevano chiuso le mense… e non le hanno mai più riaperte.

A Firenze, i famosi centri a turni erano rimasti lettera morta.

Intanto io ero tornato a “casa”.

Papà, da qualche anno, era stato ricoverato in RSA.

E io ero andato ad abitare nell’appartamento sotto, nella villa di famiglia.

L’appartamento sopra, dove vivevano mamma e papà, era stato affittato dai miei fratelli.

Quello sotto invece, dove un tempo c’era il laboratorio di maglieria, era stato trasformato in abitazione da mio padre anni prima: aveva abbassato i soffitti, sistemato gli spazi.

Un salone enorme, una cucina, una camera piccolina (che un tempo era la mia) e una matrimoniale.

Tutto pieno di scatoloni, di ricordi, di oggetti buttati lì.

I mobili, quelli della casa di sopra, erano stati smontati e portati giù.

Stavano lì come in un magazzino, dimenticati.

Mia sorella mi aveva detto:

“Sandro, non so se ti conviene tornare… lì sotto ormai è un deposito.”

Ma io, dopo aver vissuto in una tenda poco più grande di un metro quadro… che vuoi che sia lo spazio?

Sono tornato.

Ho sistemato la cucina, rimesso in ordine, e ho ritrovato quel divano comodissimo che aveva comprato mamma anni fa.

Mi sono creato il mio spazio vitale.

Poi ho deciso di andare a trovare papà.

Non è stato facile.

Perché anche se il Covid era “ufficialmente” finito, le restrizioni erano ancora lì.

C’era gente che su quelle restrizioni aveva costruito un piccolo potere personale… e non voleva più mollarlo.

E questa cosa mi faceva incazzare. Ma incazzare sul serio.

Papà, raccontava mio nipote Alessandro, andava in giro nella RSA a raccontare a tutti: “Adesso arriva mio figlio. Mi viene a prendere. Torno a casa.”

Quando finalmente riesco a trovarlo, ci separava un divisorio in plexiglass.

Perché, si sa, la sicurezza prima di tutto. Anche quando non serve più.

Dall’altra parte del plexiglass, papà piangeva.

Mi implorava: “Portami via di qui… voglio morire a casa mia…”

Ma non c’era più una casa sua.

Era sparita.

E io?

Che dovevo fare?

Portarlo via per fargli vedere che quella casa non esisteva più?

Dargli un’altra mazzata?

Il nostro era sempre stato un rapporto conflittuale.

Io, a mio padre… una volta gli ho anche sparato.

Un rapporto di odio e amore. Fortissimo. Viscerale.

Parlo coi miei fratelli.

E viene fuori che riportarlo a casa era improponibile.

Perché, conoscendo me e papà, non saremmo durati nemmeno da Natale a Santo Stefano.

Alla fine me ne sono andato.

Senza neanche salutarlo.

Poi, un giorno, mio fratello mi comunica: “Papà è morto.”

Era il 12 agosto. Il giorno in cui è nata mamma.

È chiaro che… lei era venuta a prenderselo.

E io…

…ero di nuovo a terra.

In mille pezzi.

Quello che vorrei.

Oggi sono a casa.

Abito nei due locali che un tempo erano gli uffici dell’ex maglificio della mia famiglia.

Oggi quell’immobile è in vendita.

Il puzzle — il mio, quello che è caduto mille volte dal tavolo — l’ho messo su un tavolino da campeggio.

È il tavolo più ballerino che ci sia, ma quel puzzle è ancora lì, al suo posto, sul suo ripiano.

Qual è il mio proposito?

Ce l’ho.

Ce l’ho eccome, un proposito.

Perché non puoi vivere se non hai uno scopo.

Uno solo, almeno. Uno che ti tenga in piedi.

Io ho un unico grande rimpianto.

Si chiama Silvana.

L’ho conosciuta che avevo nove anni.

Lei era più piccola, di un anno e otto mesi.

Abbiamo “flirtato” un’estate — si dice ancora così?

Poi, per caso, ci siamo persi.

L’ho ritrovata che avevo quindici anni.

Ci siamo sposati che ne avevo ventidue.

Un anno dopo è nato nostro figlio.

A quarant’anni l’ho tradita.

E lei, giustamente, ha chiesto il divorzio.

Dopo dodici anni l’ho ritrovata.

E l’ho ritradita ancora.

Oggi Silvana, ogni tanto — una volta al mese, forse — mi fa la spesa.

Una volta al mese mi accompagna a trovare le mie nipotine.

E quando siamo insieme, parliamo.

E di cosa parliamo?

Parliamo di quando stavamo insieme.

Quando la invito al cinema — che ai nostri tempi era il posto più intimo che una coppia potesse avere — lei mi guarda e mi dice:

“No, grazie. Ho già dato.”

E allora io… le dico quello che vorrei.

Glielo dico con una poesia che ho scritto.

“Vorrei essere quello che aspetti,

appoggiata alla soglia,

sapendo che non accadrà niente

di quello che tu non voglia.

Vorrei essere quello che chiami

quando non vuoi parlare,

solo per sentirlo accanto a te.

Respirare.

Un giorno mi hai detto:

“Sandro, tu sei innamorato dell’amore.”

È vero.

Ma adesso so che ha un nome”.

#SelfieSDF #NessunoÈInvisibile #laCasaUnDirittoPerTutti

Lascia un commento