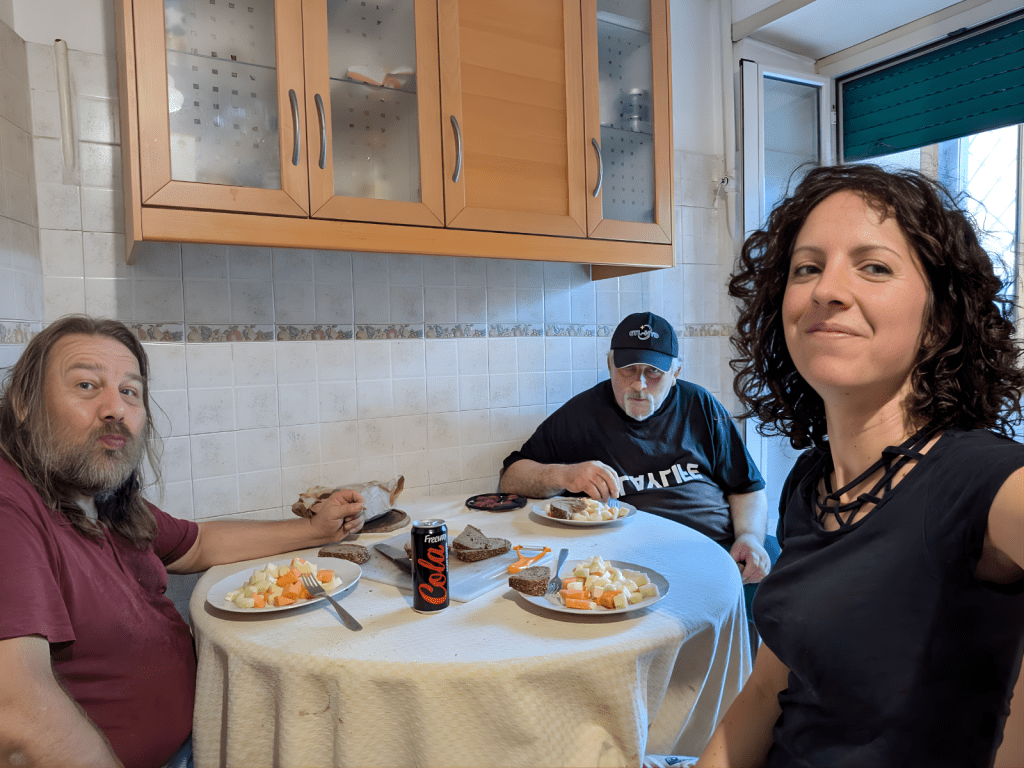

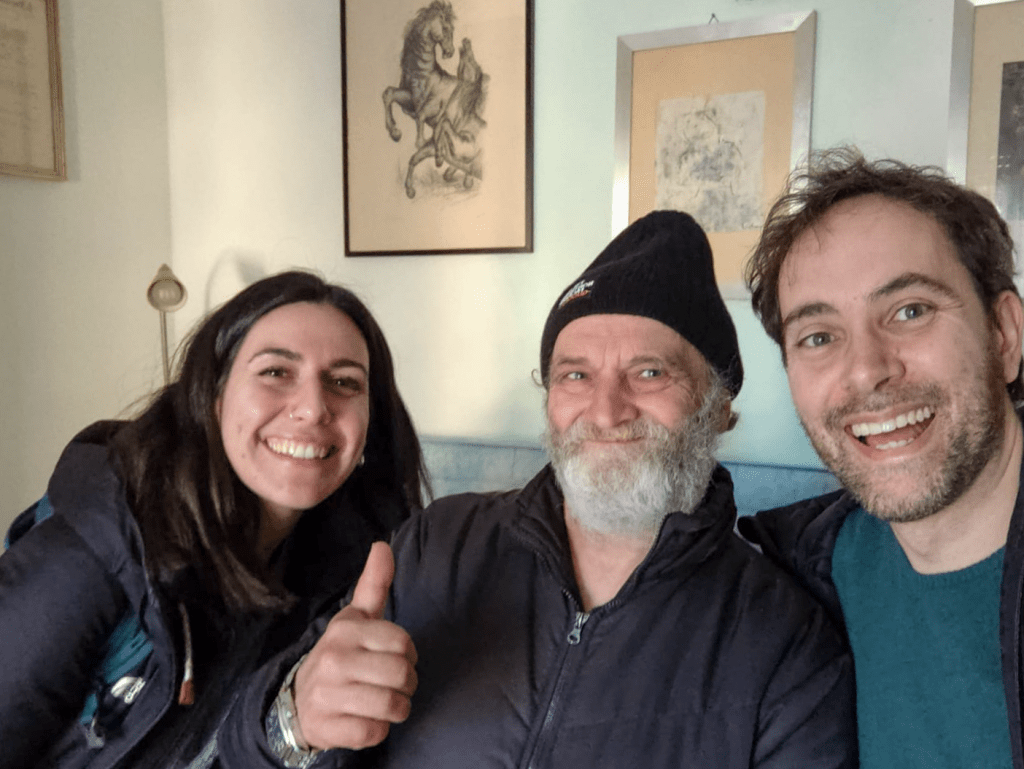

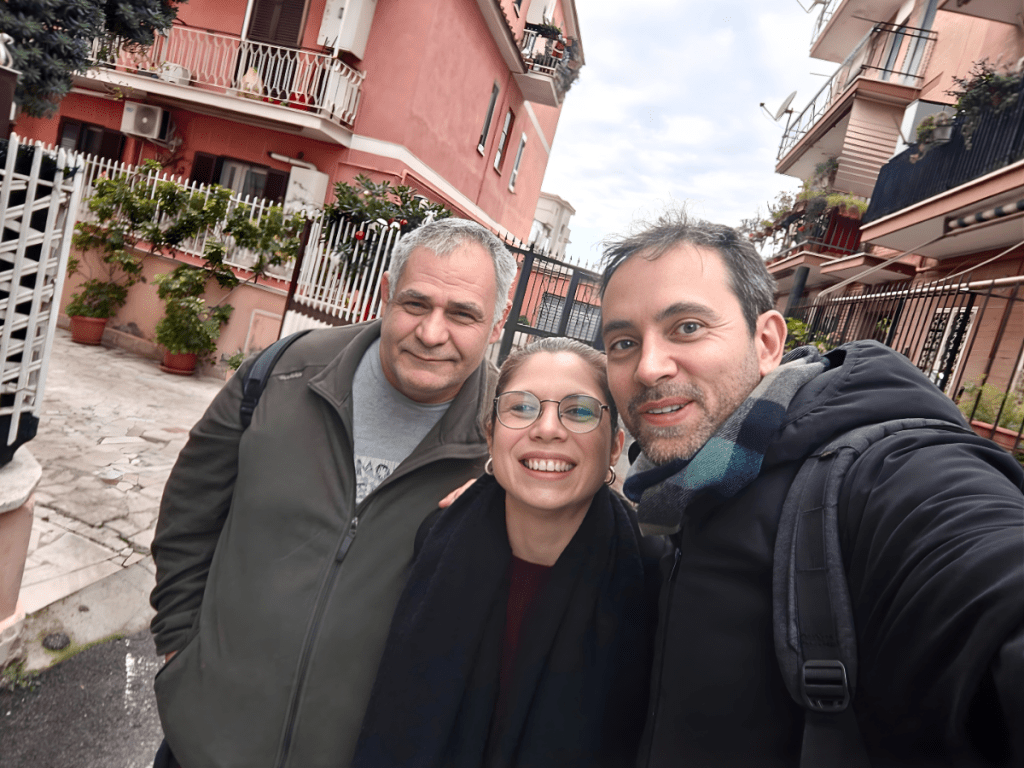

Fotografie: PsyPlus

Questa è la seconda parte della lunga intervista realizzata con PsyPlus ETS. Il confronto ha coinvolto Giulio Ciucci, sociologo e responsabile dell’Area Inclusione Sociale.

PsyPlus ETS, attiva dal 2011, promuove la salute mentale come diritto e si occupa di benessere psicologico, prevenzione e accompagnamento terapeutico in contesti educativi, comunitari e di grave marginalità adulta. A Roma gestisce e coordina due progetti di Housing First che integra accoglienza abitativa, presa in carico clinica e lavoro educativo, con un approccio sperimentale centrato sulla coabitazione e la costruzione di legami significativi.

Nella prima parte dell’intervista, “PsyPlus: ripensare la cura nella grave marginalità adulta. La casa come punto di partenza”. abbiamo esplorato l’approccio Housing First, il modello di lavoro territoriale sviluppato da PsyPlus, le criticità strutturali del sistema sociosanitario e l’importanza delle équipe multidisciplinari. In questa seconda parte, invece, ci concentriamo su un tema fondamentale: la casa come luogo psichico e relazionale, come spazio abitato, condiviso, narrato.

Le riflessioni che seguono nascono da percorsi reali, vissuti con e accanto alle persone senza dimora accolte nei progetti. Raccontano passaggi fragili, a volte contraddittori, in cui abitare torna a essere un gesto di senso. Perché la casa non è solo uno spazio fisico, ma un contenitore affettivo, un luogo di rielaborazione, di memoria, di relazione.

La casa come contenitore affettivo, luogo di senso e relazione.

Nel lavoro clinico e sociale con le persone senza dimora, la casa non è semplicemente un tetto o un bene materiale: è, prima di tutto, un luogo psichico, affettivo e simbolico. Lo spazio abitato è ciò che permette di ritrovarsi nel tempo, costruire relazioni, riconoscersi nello specchio dei propri oggetti e abitudini.

Secondo Franco La Cecla, antropologo urbano: “L’abitare è un atto relazionale, un’esperienza culturale: è il modo con cui ci proiettiamo nel mondo, come ci collochiamo nello spazio e nel tempo.” (La Cecla, “Perdersi. L’uomo senza ambiente“, Laterza, 2011)

Per Mihaly Csikszentmihalyi, psicologo ungherese, la casa è una “estensione del Sé”, un “oggetto semiotico” che dà forma all’identità e conserva la memoria soggettiva. (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, “The Meaning of Things“, Cambridge University Press, 1981),

Al contrario, le persone senza dimora abitano “nonluoghi” – secondo la definizione di Marc Augé – spazi di passaggio, senza storia né relazioni: stazioni, marciapiedi, dormitori transitori. Questi ambienti impediscono la costruzione di legami duraturi, disgregano il senso di continuità del Sé, esasperano il vissuto di perdita. (Marc Auge, “Non luoghi“, Elèuthera, 2018).

Come scrive Denise Cintio in “Corpi senza dimora tra “luoghi” e “nonluoghi””: “Il corpo senza dimora attraversa luoghi senza tempo, e perde ancoraggi identitari. Il vestiario, i sacchetti, gli oggetti diventano protesi del Sé, tentativi di abitarsi nel vuoto.”

Nel progetti PsyPlus, l’abitazione offerta nel modello Housing First viene pensata non come fine ma come spazio relazionale da abitare assieme: un luogo da re-imparare a vivere. È in questo spazio che si ricostruisce lentamente un tempo condiviso, una routine, una memoria, e con essa la possibilità di cura.

Mario Flavio Benini. In che modo la vostra équipe intercetta e lavora con la dimensione del trauma legato alla perdita della casa? Possiamo parlare, nei casi che incontrate, di un trauma identitario e non solo abitativo?

Giulio Ciucci. Nel nostro lavoro quotidiano ci confrontiamo prevalentemente con persone la cui condizione di marginalità è ormai cronicizzata. A Roma — e credo sia un dato condivisibile in molte grandi città italiane — la stragrande maggioranza delle persone che vivono in strada non si trovano lì da poco: sono persone che hanno rotto ogni legame e vivono una condizione di solitudine strutturale, aggravata molto spesso da problematiche psichiatriche o da dipendenze attive.

Per comprendere fino in fondo il trauma connesso alla perdita della casa, occorre distinguere nettamente tra grave emarginazione adulta e altre forme di disagio abitativo, come quelle legate all’immigrazione o all’occupazione irregolare. Sono due piani molto diversi.

Penso, ad esempio, a interventi effettuati in aree occupate più o meno temporaneamente come Via di Cuba, dove erano presenti molte persone migranti. Si trattava in gran parte o di soggetti “transitanti”, bloccati in Italia per effetto del regolamento di Dublino, ma che non intendevano fermarsi nel nostro paese, o di migranti che fanno molta fatica a integrarsi per complessità burocratiche e/o per difficoltà ad accedere al mercato del lavoro e degli affitti. Questi casi non possono essere assimilati alla grave emarginazione adulta: si tratta piuttosto di disagio abitativo temporaneo, spesso legato a condizioni amministrative precarie. Altro esempio: molte delle persone sgomberate da Ponte Casilino avevano un’occupazione lavorativa. Erano in una condizione fragile, certo, ma non riconducibile alla marginalità cronica.

Diverso è il discorso per chi, tra i migranti, sviluppa nel tempo una sintomatologia grave legata a disturbi post-traumatici non trattati. In questi casi — lo dice anche lo psichiatra Giuseppe Riefolo — c’è un rischio reale di slittamento verso forme di psicosi che portano a una caduta completa nei contesti della grave emarginazione. Parliamo di una percentuale relativamente contenuta, stimata tra il 5 e il 10%, ma è un rischio concreto.

Detto questo, oggi la maggioranza delle persone che vivono in strada in città come Roma non sono migranti di passaggio: sono persone cronicizzate. Italiani o migranti stanziali, che hanno perso tutto. Non si tratta solo della casa in senso materiale, ma della perdita totale delle reti primarie: amici, famiglia, contatti sociali. È qui che il trauma identitario si manifesta nella sua forma più radicale.

Se domani, per assurdo, perdessi il mio lavoro o la mia abitazione, so che potrei comunque contare su alcuni familiari di riferimento. Ma molte delle persone che incontriamo non hanno più nessuno. È una caduta che può apparire improvvisa, ma che spesso matura lentamente, come una frana: ogni legame che si rompe accelera la discesa verso l’invisibilità.

Per questo, nel nostro lavoro concreto, ci confrontiamo con persone che non solo hanno perso la casa, ma che non sanno più nemmeno come si vive in una casa. Una volta abbiamo inserito in Housing First una persona che, nei primi giorni, ha lavato il pavimento usando il dentifricio. Può far sorridere, ma racconta una verità potente: quando si vive quarant’anni per strada, si perdono anche le competenze più semplici. Non è solo un trauma abitativo, è una disconnessione profonda dal quotidiano, dallo spazio, dal proprio sé.

In questi casi, parlare di trauma psichico è non solo legittimo, ma doveroso. È un trauma che non nasce necessariamente con l’esperienza della strada, ma che la strada amplifica, radica, cronicizza. Ecco perché Housing First non è solo un progetto abitativo, ma un dispositivo simbolico e terapeutico.

Lo ripeto spesso: Housing First, Housing First for Youth, Housing First per la grave emarginazione domestica — tutte le declinazioni possibili mettono al centro la casa non come premio, ma come precondizione. La casa come spazio di ricostruzione del sé, come possibilità di riattivare relazioni, progettualità, desiderio. Come spazio, anche, di cura del trauma.

Mario Flavio Benini. Hai parlato della casa come contenitore affettivo, e non solo come struttura. Cosa accade, sul piano psichico, quando si perde una casa? Quali effetti osservate nei vostri utenti sul piano della memoria, del senso di continuità, della fiducia?

Giulio Ciucci. Nel nostro lavoro ci troviamo più spesso a confrontarci con il ritorno alla casa che con la sua perdita. Non viviamo direttamente quella fase iniziale di sradicamento, ma ne osserviamo gli effetti nel lungo periodo. Le mie colleghe, psicologhe e psicoterapeute, sicuramente potrebbero offrire letture più articolate da un punto di vista clinico, ma anch’io, nel tempo, ho cercato di riflettere su questi processi. In un articolo che ho scritto per PsyPlus — “Per i senza dimora la strada è una gabbia, la casa è libertà” — cerco proprio di esprimere questa idea: la casa è il luogo che rende possibile l’identità.

Il sottotitolo del nostro progetto, “Una casa tutta per sé“, richiama volutamente “Una stanza tutta per sé” “di Virginia Woolf. In quel testo, Woolf afferma che per una donna, per potersi esprimere, è necessario disporre di uno spazio proprio. Io credo che questo valga per chiunque: uno spazio personale è ciò che consente di esistere pienamente. Senza casa, si perde un pezzo profondo di sé. Lo dico anche rispetto alla mia esperienza personale: pur vivendo in una casa spaziosa, in condizioni di relativa sicurezza, se non avessi uno spazio mio ne risentirei profondamente. Non è solo una questione funzionale, ma esistenziale.

E questa esigenza si amplifica enormemente per chi ha vissuto anni per strada. Ricordo le parole di Franco, un nostro beneficiario, che ha lavorato per anni come elettricista industriale. Dopo aver perso il lavoro e l’abitazione, ha trascorso quindici anni tra Bologna e Roma in strada. Quando gli abbiamo chiesto cosa rappresentasse per lui la casa, ha risposto: “La casa è tutto”. In quella semplicità c’è la forza di una verità profonda.

La perdita della casa, infatti, non è mai solo materiale. È preceduta quasi sempre da una povertà relazionale: una rete familiare che si è spezzata, legami affettivi dissolti, un isolamento progressivo che rende impossibile affrontare le difficoltà. Questa solitudine che si trasforma in depressione cronica è la causa più profonda del crollo. E poi, certo, arriva anche il trauma concreto della perdita: un trauma simbolico, identitario, che segna la persona nel profondo.

Mario Flavio Benini. Su questo tema, penso che lo psichiatra Piero Cipriano avrebbe da dire qualcosa…

Giulio Ciucci. In che senso? Non è d’accordo?

Mario Flavio Benini. Non tanto che non lo sia, ma sostiene che spesso le diagnosi di depressione sono sovrastimate. Parla proprio di una “commercializzazione della depressione”, secondo lui, i nuovi manuali diagnostici generano molti falsi positivi.

Giulio Ciucci. È un punto di vista molto interessante, e lo condivido in parte. È vero che c’è un uso a volte inflazionato della diagnosi di depressione. Ma resta il fatto che oggi moltissime persone vivono forme reali di disagio psichico. Possiamo discutere su come definirlo: depressione, disturbo dell’umore, vulnerabilità psichica. Ma quando una persona ha una rete relazionale forte, riesce a reggere. Quando non ce l’ha, può cadere. E se cade, senza rete, finisce per strada. In strada, quel disagio si amplifica, si incista, si cronicizza. E lo dico con chiarezza: il disagio mentale è una malattia come le altre, ma con uno stigma sociale enorme. Se si ha un tumore, le persone ti sostengono; se si ha un disturbo mentale, spesso si è evitati, esclusi, emarginati. Intorno si crea il vuoto. È una malattia che non si vede, ma che può travolgere.

La casa, in questo contesto, diventa un contenitore fondamentale. Non è la soluzione in sé, ma è ciò che permette di cominciare a ricostruirsi. Come sociologo, credo molto nei “contenitori”: la casa è un contenitore spaziale, certo, ma anche simbolico. È ciò che consente alle persone di ricominciare a pensarsi, a immaginarsi nel futuro. Senza uno spazio dove stare, è difficile anche solo iniziare a sognare qualcosa.

E poi c’è il tempo. Uno dei principi fondamentali dell’Housing First è proprio questo: “per tutto il tempo necessario”. Se una persona sa che tra sei mesi dovrà andarsene, non riesce nemmeno a iniziare a vivere davvero. È come vivere col fiato sospeso, sempre in attesa di una nuova rottura.

Un altro aspetto che ho imparato in anni di lavoro sul campo — anche grazie all’esperienza al Centro Ascolto Stranieri della Caritas — è l’importanza della chiarezza. Le persone accettano anche una risposta negativa, purché sia chiara, comprensibile. È l’opacità che genera rabbia, sfiducia, conflitto. Vale in politica come nel lavoro sociale. Laddove non si comprendono i meccanismi, si cerca il capro espiatorio, il colpevole. Si scivola verso risposte semplicistiche, spesso autoritarie.

Per questo anche nei nostri progetti di Housing First cerchiamo di essere molto chiari. Abbiamo poche regole, ma chiare: chiediamo una visita settimanale obbligatoria, una compartecipazione economica sostenibile, e il rispetto delle regole di buona convivenza — sia con i coinquilini, in caso di coabitazione, sia con i condomini nel contesto abitativo. Poche regole, dunque, ma condivise e comprensibili, sia per gli operatori che per i beneficiari.

Mario Flavio Benini. Prima parlavi di contenitori… e mi sembra che in questa conversazione ne siano emersi diversi.

Giulio Ciucci. Sì, per me sono fondamentali. Ce ne sono almeno quattro che considero imprescindibili: lo spazio, il tempo, la chiarezza e la qualità del capitale umano. Quest’ultimo è forse il più importante. Le persone fanno la differenza. La loro formazione, la loro dedizione, la loro capacità di cura.

Nel nostro caso, abbiamo costruito — quasi senza volerlo — un’équipe con una forte componente “psi”: psicologi, psicoterapeuti, operatori con sensibilità clinica. Io stesso, quando nel 2020 mi sono avvicinato all’Housing First, non lo conoscevo bene. Ho studiato, fatto formazione con fio.PSD, viaggiato in Europa, visitato progetti a Berlino, Budapest, Bologna. E da quella curiosità è nata una squadra. È stata una crescita condivisa, lenta ma profonda. Oggi credo davvero che quella “Psi” nel nome PsyPlus non sia solo un’etichetta. È una visione. Forse, senza rendercene conto, abbiamo iniziato a costruire qualcosa che va oltre l’Housing First. Forse abbiamo cominciato a dare forma a un Housing Plus.

Mario Flavio Benini. Vorrei soffermarmi su un passaggio che mi sembra davvero centrale. Abbiamo parlato della difficoltà di chi vive una lunga cronicizzazione in strada e poi rientra in un ambiente abitativo stabile. Ma la casa, come dicevamo, non è solo un tetto: è uno spazio affettivo, è stratificazione di memoria, è qualcosa che costruisce identità. Quando una persona entra in una casa dopo anni vissuti in strada, si trova davanti a una dimensione affettiva nuova, da ricostruire da zero. Ecco, questo rientro — sia fisico che psichico — è una delle sfide più delicate, immagino. Come lo vivete nel vostro lavoro?

Giulio Ciucci. La mia impressione è che, al fondo, tutte le persone vogliano entrare in una casa. Anche chi afferma di avere paura, anche chi inizialmente sembra opporsi, in realtà desidera profondamente quel passaggio. Le resistenze che osserviamo sono legate non tanto al rifiuto della casa in sé, quanto alla complessità simbolica che essa rappresenta.

Ricordo un caso particolarmente significativo: una persona con molte risorse ma anche un disagio mentale importante, che per mesi ha ripetuto di non sentirsi pronta. Era già in psicoterapia gratuita con una nostra collega, Beatrice, grazie a una collaborazione con il Poliambulatorio della Caritas. Con lui abbiamo intrapreso un lavoro di accompagnamento paziente, nel pieno rispetto dei suoi tempi interni. Ogni settimana la sua operatrice di riferimento lo accompagnava dalla Stazione Termini a casa, dove già erano entrati e vivevano da poche settimane due beneficiari, prendeva un caffè con gli altri beneficiari, entrava, osservava, poi tornava alla stazione. Per mesi abbiamo mantenuto una stanza libera solo per lui, pur in condizioni economiche difficili. Ma quella disponibilità, oggi lo possiamo dire, ha avuto senso.

Durante una delle supervisioni con Giuseppe Riefolo, abbiamo condiviso questo stallo. E fu Luca Murdocca, stimatissimo collega e amico responsabile dell’Housing Sociale Don Roberto Sardelli di Caritas Roma, a offrire una chiave preziosa: forse anche l’ingaggio fa parte del “per tutto il tempo necessario”. È in quel momento che, stimolati anche da Riefolo, abbiamo pienamente compreso che l’équipe, a volte, deve assumersi una responsabilità psichica: decidere al posto dell’altro, quando l’altro non è ancora in grado di scegliere. È un atto di cura profondo, simile a quello che compie un genitore nei confronti di un figlio.

Così gli abbiamo proposto: “Vieni, prova a dormire una notte.” Non si è presentato all’appuntamento. Lo abbiamo cercato, tremava. Lo abbiamo rassicurato. È stato un gesto delicato, certo parzialmente forzato, ma profondamente segnato da un patto di fiducia. E ha funzionato. Ha cominciato a dormire una notte sì e tre no, poi due notti sì, una no, fino a stabilizzarsi. Oggi vive nella casa con continuità. Questo è stato possibile anche perché abbiamo avuto il coraggio di assumerci dei rischi: era una persona irregolare, extracomunitaria, e lo abbiamo accolto comunque. Abbiamo poi lavorato insieme ad ASGI — l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione — per avviare la regolarizzazione. Ora ha un permesso di soggiorno, un medico di base, una residenza. Senza la casa, nulla di tutto ciò sarebbe stato realizzabile.

Mario Flavio Benini. E immagino non avesse nemmeno una residenza fittizia…

Giulio Ciucci. No, non aveva assolutamente nulla.

Mario Flavio Benini. C’è anche un altro aspetto, che forse potremo approfondire: chi vive in strada spesso porta con sé memorie negative rispetto alla casa, perché magari è proprio lì che ha subito violenze, esclusioni, fratture familiari. Quella stessa casa che oggi gli si propone come contenitore affettivo, ieri è stata il luogo della ferita. Questo non può diventare un ostacolo al rientro?

Giulio Ciucci. Sì, è una dinamica che conosciamo bene e che affrontiamo spesso. È accaduto con una persona che non riusciva a entrare nella nuova abitazione. Solo dopo diverso tempo è emerso chiaramente che il problema non era il luogo in sé, ma il carico simbolico negativo associato alla “casa” come luogo traumatico. In quel caso, il lavoro delle colleghe psicoterapeute è stato fondamentale: hanno saputo leggere il disagio, contenere le paure, accompagnare gradualmente nel passaggio.

Nel nostro approccio, lavoriamo molto sul futuro, pochissimo sul passato. Non chiediamo alle persone di raccontare la loro storia, non interroghiamo su ciò che è stato. Lavoriamo piuttosto su ciò che può essere: il desiderio, la progettualità, le possibilità. Offriamo percorsi di psicoeducazione, che non sono veri e propri interventi clinici, ma strumenti leggeri, di accompagnamento e orientamento.

Nel caso di persone molto anziane o segnate da esperienze traumatiche profonde, a volte le psicoterapeute scelgono di non aprire direttamente quei vissuti. Il rischio di non riuscire a contenere ciò che si apre è reale, e in questi casi è preferibile agire con cautela. Al contrario, con persone più giovani e più disponibili al cambiamento, si può lavorare in modo più profondo e strutturato.

Ma in ogni caso, l’Housing First da solo non basta. Serve un sistema integrato, una rete articolata. Collaboriamo con i CSM, i SERD, i segretariati sociali. E quando questa rete funziona, si riesce a costruire qualcosa di solido.

Va detto anche che i modelli cambiano a seconda del contesto. Nei paesi anglosassoni, dove il welfare è più debole, ll’Housing First si accompagna spesso all’Assertive Community Treatment, che prevede un’equipe multidisciplinare molto strutturata. Nei paesi con un welfare più solido — o dove si prova a conservarne uno — la chiave è invece il lavoro in rete. E noi, nel nostro piccolo, stiamo cercando di andare in questa direzione.

Mario Flavio Benini. Autori come Franco La Cecla o Marc Augé parlano di “nonluoghi” e di perdita dell’identità spaziale. Le persone senza dimora abitano spazi che non consentono di fermarsi, di riconoscersi. Come si lavora terapeuticamente con chi ha vissuto – o continua a vivere – nella frammentazione spaziale?

Giulio Ciucci. Quando si vive in strada, la progettualità è assente. Si è fermi, soli, intrappolati in una condizione che, per molti, appare senza via d’uscita. In questo senso, l’unica reale possibilità di rottura con quella condizione è, a mio avviso, la casa. E non uso casualmente il termine “dimora”. Preferisco parlare di persone “senza dimora” e non “senza fissa dimora”, perché la dimora — per quanto possa sembrare paradossale — spesso è fin troppo fissa. Si stabilizza come forma estrema e disfunzionale dell’abitare, una ripetizione senza intimità, una presenza che cancella ogni riconoscimento identitario.

Mario Flavio Benini. Tim Ingold, antropologo britannico, nel parlare dell’abitare, lo definisce un processo continuo, un “fare” più che un possesso. L’antropologo Andrea Staid, invece, parla di nomadismo urbano forzato, e suggerisce un’idea di “disabitare” che rischia però di romanticizzare la marginalità estrema.

Giulio Ciucci. Sì, è vero: alcune persone senza dimora tendono a tornare sempre nello stesso luogo. Altre addirittura si spostano di città per dormire in una stazione che conoscono. Ma resta per me una condizione che faccio fatica a comprendere, almeno in termini di esperienza possibile. È uno spazio che non consente alcuna intimità, e senza intimità non si è più nessuno.

Penso in particolare alle donne. Spesso si costruiscono dei ripari di fortuna con il cartone per proteggersi, ma è una protezione fragile, simbolica. Molte di loro hanno già vissuto violenze prima di finire in strada, e poi la strada — è facile immaginarlo — peggiora tutto. Lì non c’è alcuna protezione, né psicologica né fisica. E comprendo benissimo chi rifiuta i centri di accoglienza. È una delle cose che ci viene detta più frequentemente: “Ci rubano tutto, lì c’è solo disagio.” La concentrazione del disagio genera ulteriore sofferenza. E poi c’è un meccanismo profondo e pervasivo: la ripetizione del trauma. Si entra in una struttura con un briciolo di fiducia, e se ne esce con l’amara certezza che non cambierà nulla. È per questo che molte strutture finiscono per cronicizzare la condizione che vorrebbero curare: non offrono un percorso, non hanno risorse, mancano di competenze, e spesso manca persino un pensiero che dia senso all’intervento.

Ricordo il caso di una donna che seguiamo attualmente. Ha già rifiutato l’ingresso in casa due volte. La prima volta con motivazioni apparentemente sensate — l’alloggio era a Ostia, ma lei gravitava in un altro quadrante della città. Ma poi riemergono elementi più profondi, paure che sfociano in una lettura distorta della realtà. È una persona che entra periodicamente in strutture, ma ogni volta riemerge un vissuto persecutorio che la spinge di nuovo fuori. In questi casi si vede con chiarezza quanto le strutture vengano vissute non come un aiuto, ma come una trappola. E non si tratta solo delle strutture in sé. È la relazione con il sistema dei servizi a rompersi. Uno dei primi uomini che incontrai, quasi dieci anni fa, alla stazione Termini, mi disse con grande lucidità: “Non servite a niente.” Una frase durissima, ma che riflette una realtà concreta. Se il contenitore non funziona, se la qualità del capitale umano è bassa, se gli operatori sono inesperti, mal formati o demotivati, è inevitabile che si lavori male. E quando si lavora male, si produce ulteriore danno. È un problema sistemico, non individuale.

Mario Flavio Benini. Questo tema della qualità del lavoro nei servizi mi è emerso anche in una recente intervista a Torino con Antonio Damasco, direttore delle Portinerie di Comunità. Diceva che uno dei problemi centrali è rappresentato dal patrimonio di relazioni, esperienze e saperi che gli operatori accumulano e che, quando lasciano il servizio, si perde. Un sapere pubblico, ma che non resta. Da qui nasce la loro idea di costruire una rete radicata nel territorio, capace di custodire e tramandare la memoria dei legami.

Giulio Ciucci. Hai toccato un punto davvero centrale. Quando un operatore se ne va, non si perde solo una persona: si disperde un intero patrimonio relazionale, esperienziale, umano. E questo vale ancora di più nei contesti come il nostro, dove il lavoro si regge su un’équipe piccola e molto affiatata. Sì, è vero: a volte è un delirio organizzare tutto, soprattutto quando non riusciamo a trovarci fisicamente tutti insieme. Ma ciò che tiene in piedi tutto è la condivisione costante, autentica. Si portano i problemi in équipe e, insieme, si trovano soluzioni. Emergono idee che da soli non verrebbero mai.

Ricordo un’operatrice che, per un paio di mesi, ha dovuto sospendere la presenza in équipe per accettare un altro lavoro. In quel breve tempo ha iniziato ad andare in burnout. Perché? Perché non riusciva più a rielaborare il vissuto, non riusciva a condividere le esperienze per restituirle al gruppo. Quando si lavora in contesti ad alta intensità emotiva, l’équipe non è solo uno strumento operativo: è un contenitore psichico, uno spazio di elaborazione collettiva.

Personalmente ho avuto la fortuna, finora, di avere un tasso di turnover pari a zero. Eppure, fino a settembre 2023, nessuno di noi veniva retribuito. Solo da giugno 2024 tutti i membri dell’area ricevono un riconoscimento economico, seppur in diversi casi ancora limitato a poche ore settimanali. E nonostante questo, le persone restano. Restano perché credono in quello che facciamo. Restano per la qualità delle relazioni, per la possibilità di pensare insieme. Ma qui si apre un altro nodo enorme. Perché, al fondo, quello che stiamo cercando di fare non è semplicemente portare avanti un progetto. Noi vogliamo cambiare, innovare un sistema.

Mario Flavio Benini. E quindi non è solo una questione di Housing First. È una prospettiva più ampia, un’idea diversa di welfare.

Giulio Ciucci. Esattamente. Il problema non è solo organizzativo o tecnico. È un problema politico. Abbiamo progressivamente privatizzato i servizi pubblici. A Roma, per esempio, la Sala Operativa Sociale — che dovrebbe essere un presidio pubblico di primo intervento sociale — è oggi affidata a sei o sette cooperative diverse. Ma perché? Perché un intervento così delicato, che ha a che fare con le vite delle persone più fragili, deve passare per soggetti che, inevitabilmente, devono far quadrare i conti?

È un paradosso. E questo paradosso lo viviamo ogni giorno. Perché le cooperative, anche quelle più virtuose, sono immerse in un sistema precario, frammentato, che lavora su progetti temporanei e non su processi strutturati. In questo modo si perde tutto: continuità, visione, sapere. Si lavora “a bando”, rincorrendo scadenze, bilanci, rendicontazioni. E il senso del lavoro, spesso, evapora.

Ecco perché insisto su questo: io non sto facendo tutto questo per dare una casa a dieci persone. Ci tengo a ognuna di loro, ma il mio obiettivo non è quello. Il mio obiettivo è cambiare il sistema. Voglio che l’Housing First non sia solo un progetto tra tanti, ma una piattaforma culturale e operativa per ripensare il modo in cui ci prendiamo cura delle persone.

Quando si dice che a Roma ci sono 3.000 persone senza dimora — un numero che io credo sia sottostimato — si sta implicitamente dicendo che il problema è affrontabile. Perché 3.000 persone, in una città come Roma, non sono un numero ingestibile. E allora, perché non lo si affronta?

Perché se si ammette che l’Housing First funziona, bisogna anche ammettere che ciò che è stato fatto finora non ha funzionato. E questo è difficile da accettare. Per molti significa mettere in discussione decenni di lavoro, di approcci, di visioni. Ma se vogliamo davvero cambiare qualcosa, dobbiamo avere il coraggio di farlo. Anche sapendo che, nel farlo, si rischia di entrare in conflitto con chi ha costruito la propria identità professionale su altri paradigmi.

Leggi la prima parte dell’intervista: “PsyPlus: ripensare la cura nella grave marginalità adulta. La casa come punto di partenza (1° parte)”.

PsyPlus

Sito Internet: https://psyplus.org

Facebook: https://www.facebook.com/psyplus.org

Instagram: https://bit.ly/PsyPlusInstagram

X: https://x.com/psy_plus

YouTube: https://bit.ly/PsyPlusYT

Lascia un commento