Dialogo con Antonio Mumolo, fondatore di Avvocato di Strada

“Difendere i diritti degli ultimi significa difendere i diritti di tutti”.

Antonio Mumolo, in occasione del conferimento del “Premio del Cittadino Europeo” del Parlamento Europeo, 2013

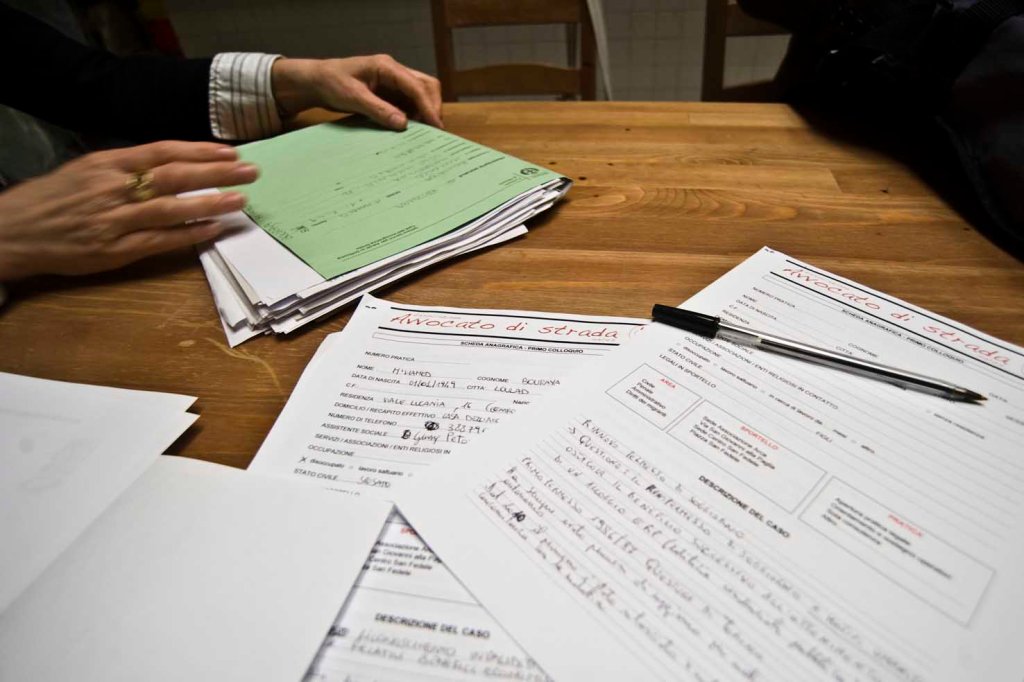

Fotografie: Avvocato di Strada

Il titolo di questo post, “Non esistono cause perse“, riprende fedelmente quello del libro di Antonio Mumolo, pubblicato da Intra Edizioni nel 2022: un’opera che intreccia racconto personale e impegno civile in una riflessione profonda sul valore della giustizia come strumento universale di emancipazione.

Avvocato giuslavorista, attivo a Bologna dal 1991, Antonio Mumolo ha dato vita nel 2000, insieme ad altri volontari, al progetto Avvocato di Strada, nato all’interno dell’associazione Amici di Piazza Grande. Oggi Avvocato di Strada è una rete nazionale che conta oltre 60 sportelli legali attivi in più di 40 città italiane: un presidio di giustizia concreta, reso possibile dal lavoro gratuito e rigoroso di oltre 1.000 avvocati volontari, affiancati da circa 300 collaboratori . Ogni giorno, questa rete accompagna e difende persone senza dimora, migranti e soggetti marginalizzati, offrendo assistenza legale, accesso alla sanità, supporto nelle pratiche burocratiche e tutela contro discriminazioni strutturali.

Nata a Bologna nel 2000 e formalizzatasi come associazione nazionale nel 2007, Avvocato di Strada ha saputo trasformare un’intuizione iniziale in un modello replicabile di militanza legale, advocacy e azione civica. I casi trattati ogni anno testimoniano uno sforzo sistematico di contrasto alle disuguaglianze di accesso alla giustizia, ma anche un costante lavoro di sensibilizzazione politica e istituzionale su temi cruciali: residenza anagrafica, diritto alla salute, lavoro nero, discriminazioni legate al genere e all’orientamento sessuale.

Nel corso degli anni, l’impegno di Avvocato di Strada è stato riconosciuto a diversi livelli, sia nazionali che europei. Già nel 2001, l’associazione ha ricevuto il Premio Fivol (Fondazione Italiana per il Volontariato) come miglior progetto italiano per le persone senza dimora. Nel 2007 ha firmato un protocollo d’intesa con l’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è iscritta dal 2016 al Registro nazionale delle associazioni legittimate ad agire in giudizio a tutela delle vittime di discriminazioni razziali istituito ai sensi del D.lgs. 215/2003.

Dal 2008 fa parte della fio.PSD – Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, contribuendo attivamente alla definizione di politiche nazionali per il contrasto alla grave marginalità.

Il riconoscimento più prestigioso è giunto nel 2013, con l’assegnazione del Premio del Cittadino Europeo (Civi Europaeo Praemium), conferito dal Parlamento Europeo. Un premio istituito nel 2008 per valorizzare persone o associazioni che, attraverso la loro azione quotidiana, promuovono la solidarietà, l’ospitalità e l’integrazione tra i popoli dell’Unione.

Dal 2016, Avvocato di Strada è anche iscritta al Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati (n. A/1007/2016/BO), gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. E dal 2019 aderisce all’ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, una rete nazionale che riunisce oltre 300 organizzazioni della società civile impegnate nell’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Questa intervista è pubblicata all’interno del progetto Commoning, un percorso di ricerca e narrazione dedicato alle pratiche di comunità e di mutuo soccorso che stanno contribuendo a rigenerare spazi, diritti e cittadinanza nel nostro Paese. Fanno parte di questo racconto anche le Portinerie di Comunità, e le Case di Quartiere di Torino, le falegnamerie sociali K‑Alma, e BRIChECO, le Fonderie Ozanam e la rete Banca delle Visite.

L’intervista ad Antonio Mumolo è stata realizzata in collaborazione con Giorgia Iatosti, studentessa di Giurisprudenza presso l’Università di Padova e collaboratrice di BO Live e del Corriere Veneto.

Nel dialogo che segue emergono con forza l’identità, i valori e i risultati di un’esperienza in costante crescita, capace di coniugare militanza legale e advocacy, rigore giuridico e lavoro di comunità. Un’esperienza che continua a dimostrare, giorno dopo giorno, che davvero non esistono cause perse, quando si sceglie di difendere i diritti di ogni persona.

Avvocato di Strada e Piazza Grande: una genealogia comune.

L’Associazione Avvocato di Strada nasce a Bologna nel 2000, all’interno dell’esperienza di Amici di Piazza Grande, storica realtà bolognese impegnata nel contrasto alla povertà e all’emarginazione. Si tratta di una genesi tutt’altro che casuale: è tra i dormitori pubblici, nei centri d’ascolto e nei redazionali del giornale Piazza Grande che prende forma l’idea di un presidio legale dedicato alle persone senza dimora. L’assenza di documenti, di residenza anagrafica e di una rete familiare o istituzionale di supporto rendeva le persone in strada totalmente escluse dall’accesso alla giustizia.

In quel contesto, un giovane avvocato — Antonio Mumolo — intuisce che la tutela legale può diventare una leva potente per affermare diritti, riconoscere dignità, costruire cittadinanza. Da allora, Avvocato di Strada si struttura come un’organizzazione autonoma ma profondamente legata, per cultura e valori, all’universo di Piazza Grande. Le due realtà condividono un’idea precisa: le persone senza dimora non sono solo utenti da assistere, ma cittadini da rimettere in gioco.

Questo capitolo ripercorre quel legame originario e ne indaga l’evoluzione, mettendo a fuoco le connessioni profonde tra pratiche sociali, visione politica e struttura organizzativa.

Mario Flavio Benini. Lei ha partecipato alla nascita di Piazza Grande, un’esperienza unica che ha generato giornali, cooperative, teatri, negozi e percorsi formativi. Come si è sviluppata quell’intuizione iniziale e quali sono stati i primi passi concreti di quel modello di autoaiuto?

Antonio Mumolo. Piazza Grande è nata all’inizio degli anni ’90 dentro un contesto ben preciso: l’associazione Amici di Piazza Grande, fondata nel 1994 su iniziativa della Camera del Lavoro di Bologna.

Fin da subito abbiamo voluto ribaltare lo schema assistenzialistico tradizionale: non era più l’ente o il volontario a “fare qualcosa per”, ma le stesse persone in situazione di povertà a diventare protagoniste della propria trasformazione.

Corpo e fondamento dell’Associazione sono infatti le persone senza fissa dimora. Cittadini invisibili, ai quali viene spesso riconosciuta quale unica fonte di diritto la possibilità di avanzare richieste di sostegno economico (i cosiddetti “sussidi”) che non costituiscono una risposta né una soluzione al disagio, ma improntano di assistenzialismo la relazione tra istituzioni e cittadini, limitando in questi ultimi ogni possibilità di sviluppo personale e sociale.

Abbiamo fondato Piazza Grande con l’idea che solo attraverso l’autorganizzazione e la condivisione di strategie concrete di uscita dal disagio, le persone potessero tornare a essere soggetti attivi e responsabili del proprio cambiamento.

Il nostro primo progetto è stato un giornale. Non a caso l’associazione si chiama Amici di Piazza Grande. C’è una differenza enorme tra tendere la mano per chiedere l’elemosina e tendere la mano per vendere un giornale. È una questione di dignità. Così, con un giornalista professionista, cominciammo corsi di scrittura nei dormitori. Nacque così Piazza Grande, il primo giornale europeo scritto e venduto da persone senza dimora. Stampato a 500 lire e venduto a 1.000 o più, permetteva a chi lo distribuiva di avere un reddito per il lavoro svolto.

Da lì sono nate due cooperative sociali, una compagnia teatrale (diretta da un regista che viveva in dormitorio), un negozio di riparazione bici, una sartoria solidale con vendita di abiti invenduti donati da aziende: tutte esperienze nate non per “includere” qualcuno da fuori, ma perché quelle persone avevano già dentro di sé capacità e competenze da valorizzare.

L’Associazione “Amici di Piazza Grande” è il luogo in cui cittadini svantaggiati si organizzano per confrontarsi su idee e modalità di intervento rispetto alle problematiche legate all’emarginazione. Sono loro i protagonisti di azioni volte a promuovere, organizzare e gestire iniziative di rappresentanza, tutela e superamento del disagio dei senza fissa dimora e degli emarginati in genere. A partire dalla rivendicazione del riconoscimento dei diritti alla residenza, alla salute, alla casa, al lavoro, al reinserimento sociale.

È proprio dentro quell’esperienza così fertile che ci siamo accorti che il lavoro da solo non basta. Per uscire davvero dalla strada, servono anche i diritti. Senza residenza non hai medico, non puoi ricevere comunicazioni legali, non puoi ereditare, né essere parte di un processo. Da avvocato, ho deciso allora di mettere la mia professione al servizio di chi vive in strada.

Così è nato Avvocato di Strada. Un’idea nata dall’esperienza concreta e politica di Piazza Grande. Lo abbiamo presentato pubblicamente il 21 dicembre 2000 a Bologna. È stato subito accolto con entusiasmo. Perché chi vive in strada perde tutto molto in fretta: documenti, residenza, tutela legale. E senza una difesa legale gratuita, non ha alcuno strumento per difendersi. Nel 2007, infine, è nata l’associazione nazionale, che oggi coordina sportelli in tutta Italia.

Mario Flavio Benini. Oltre al giornale e alle cooperative, ci sono state tante esperienze innovative partite da Piazza Grande. Secondo lei, cosa ha reso possibile quella stagione così fertile? Che rapporto mantiene oggi Avvocato di Strada con quello spirito originario?

Antonio Mumolo. Quello spirito è rimasto intatto. Il principio guida di tutto il nostro lavoro, ieri come oggi, è che solo attraverso l’autorganizzazione e la partecipazione attiva si può uscire dalla marginalità. C’è chi fa volontariato per fede, chi per giustizia sociale, chi per restituire qualcosa. Ma la verità è che nessuno costruisce nulla da solo: un’idea diventa forte solo se cresce dentro una comunità.

Nel nostro caso, quella comunità era fatta da giuristi, avvocati, studenti di giurisprudenza. E se la legge è davvero uguale per tutti, allora deve valere anche per chi non ha soldi, né casa, né tutele.

Io non mi dimenticherò mai quella frase di Piero Calamandrei che imparai al primo anno di università:

“La legge è uguale per tutti” è una bella frase che rincuora il povero, quando la vede scritta sopra le teste dei giudici. Ma quando si accorge che per invocarne l’uguaglianza servono soldi che lui non ha, quella frase gli sembra una beffa alla sua miseria.”

Noi vogliamo togliere quella beffa. Ogni volta che apriamo uno sportello di Avvocato di Strada, cerchiamo di restituire diritti e dignità.

Anche solo tre ore al mese di volontariato possono significare tutto per una persona: un permesso di soggiorno, una sentenza di affidamento, una causa per riavere i propri soldi.

Parliamo di gente che lavora nei campi, nei mercati, che spesso viene truffata o maltrattata. Gente invisibile, come lo eravamo anche noi agli inizi.

Ecco perché, ancora oggi, portiamo avanti quello stesso spirito di allora: non dare qualcosa, ma rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di rimettersi in piedi.

Mario Flavio Benini. Negli ultimi anni, il concetto di “bene comune” si è allargato: non riguarda più soltanto risorse naturali come l’acqua o l’aria, ma comprende anche diritti fondamentali come la salute, il lavoro, la casa, la giustizia. Diritti che, per esistere davvero, devono essere riconosciuti e difesi collettivamente, non lasciati alla sola iniziativa individuale.

In questa prospettiva, lei ha parlato spesso di responsabilità collettiva: non solo come principio etico, ma come pratica concreta, civile e politica.

Come si traduce questo principio nel lavoro quotidiano di Avvocato di Strada? E qual è, secondo lei, il ruolo che dovrebbero avere lo Stato, la scuola, le comunità e i cittadini nel prendersi cura dei diritti di chi vive ai margini?

Antonio Mumolo. Questa è una bella domanda. Il volontariato nasce da persone che, per motivi diversi, decidono di dedicare una parte del proprio tempo agli altri, a chi è in difficoltà. Ma la responsabilità collettiva va oltre il volontariato: è un principio di convivenza. È ciò che ci rende una società e non una somma di individui isolati. Si manifesta, ad esempio, nel contribuire attraverso le tasse al benessere collettivo, come previsto dalla nostra Costituzione con il principio di progressività fiscale.

Non possiamo obbligare qualcuno a fare volontariato, ma possiamo educare a una visione della società fondata sulla condivisione, sulla cura dell’altro, sul fatto che i diritti non sono privilegi, ma beni comuni. Proprio per questo, crediamo che la responsabilità collettiva debba essere coltivata fin dalla scuola. Un tempo si insegnava educazione civica; oggi si è quasi persa, e questo è un errore enorme. Senza una formazione civica che ci aiuti a riconoscere l’altro come parte dello stesso organismo sociale, si rischia di sviluppare solo individualismo.

Il Covid ce l’ha mostrato chiaramente: il diritto alla salute non è un diritto individuale. Se una parte della società si ammala o è esclusa, il danno è per tutti. Questo vale per la sanità, ma anche per il lavoro, la casa, la giustizia. Ecco perché diciamo spesso che difendere i diritti degli ultimi significa difendere i diritti di tutti.

Non è solo uno slogan: è la sintesi del nostro lavoro. Perché una società che vuole dirsi tale non crea invisibilità e marginalità. Si fa carico dei problemi di tutti, anche — e soprattutto — degli ultimi.

Purtroppo, in Italia, lo Stato spesso lascia che siano i volontari a colmare le falle del sistema. Ricordo che qualche anno fa ricevemmo una visita da parte di quattro colleghe francesi. Studiate le nostre attività, ci dissero: “È molto bello, ma da noi non sarebbe possibile: in Francia, è lo Stato a doversi occupare di queste persone”. E avevano perfettamente ragione. Ma nel frattempo, mentre lo Stato è assente, chi si occupa di chi non ha la residenza, di chi non può avere un medico di base, di chi lavora in nero o è costretto a delinquere per sopravvivere?

Per noi, la povertà non è una colpa. Non è una scelta. Non è una conseguenza di pigrizia o irresponsabilità. Questo è un pregiudizio molto pericoloso, purtroppo ancora molto diffuso.

Si può finire in strada per mille ragioni: una malattia, un lutto, un licenziamento, una separazione, una crisi economica. Tutti eventi che possono capitare a chiunque. E basta non avere una rete di sostegno, e le porte della strada si spalancano.

Dietro ogni sconfitta personale, c’è quasi sempre una società che non è riuscita a includere, a proteggere, a offrire alternative.

Per questo, il nostro messaggio è universale. Anche se noi ci occupiamo di aspetti legali, la battaglia per i diritti delle persone senza dimora riguarda tutti. Non è solo una questione di solidarietà. È una battaglia per una società più giusta e coesa.

Attraverso Avvocato di Strada facciamo anche advocacy, pressione politica, ma non possiamo permetterci di aspettare che lo Stato agisca. Per questo, diciamo spesso ai colleghi: anche tre ore al mese possono fare la differenza. Tre ore per accompagnare qualcuno in tribunale, per ottenere un permesso di soggiorno, per difendere un padre che vuole vedere i suoi figli, o un lavoratore a cui non è stato pagato lo stipendio.

Per chi vive senza diritti, tre ore possono significare la vita.

Il modello organizzativo: struttura, reti, volontariato

Uno degli elementi più originali e potenti di Avvocato di Strada è la sua capacità di combinare militanza legale e organizzazione diffusa, mantenendo salda una base volontaria che conta oltre mille avvocati in tutta Italia. Un modello snello, replicabile, sostenuto da una rete di relazioni con il terzo settore, le associazioni locali, i centri di accoglienza.

L’associazione ha scelto di non strutturarsi come un ente con dipendenti, ma come una rete di presìdi autonomi e coordinati, spesso ospitati da realtà del territorio che condividono gli stessi obiettivi. Questa impostazione, quasi da “social franchising solidale”, pone interrogativi interessanti: come si mantiene coesa e coerente una rete così vasta? Quali strumenti organizzativi e formativi sono necessari per garantire qualità, continuità, radicamento locale?Il lavoro quotidiano, inoltre, si regge su una fitta trama di relazioni con le realtà del terzo settore: dormitori, sportelli sociali, mense, cooperative, parrocchie, gruppi informali. La coabitazione in spazi condivisi non è solo una soluzione logistica, ma una scelta culturale che mette al centro la prossimità, la trasversalità delle competenze e la costruzione di percorsi integrati di presa in carico.

Giorgia Iatosti. Il modello di Avvocato di Strada, diffuso oggi in oltre 60 città italiane, sembra richiamare — almeno in parte — una logica simile a quella del franchising etico: una struttura leggera, replicabile, fondata su valori condivisi e su una visione comune della giustizia. È una definizione in cui vi riconoscete? E quali sono, dal suo punto di vista, i punti di forza che hanno reso possibile questa crescita così rapida e capillare?

Mario Flavio Benini. Mi aggancio a quanto appena detto da Giorgia raccontando l’esperienza di un progetto di Torino. Recentemente ho intervistato Antonio Damasco, direttore delle Portinerie di Comunità di Torino. Hanno scelto di tutelare l’identità del progetto attraverso la costruzione, insieme al Politecnico di Milano, di un modello che hanno chiamato social franchising: un sistema pensato per garantire coerenza e qualità replicabile nei diversi territori. Avete mai pensato a qualcosa di simile?

Antonio Mumolo. In realtà, noi non siamo un franchising, né un social franchising. Avvocato di Strada è un’associazione di volontariato, con uno statuto e un regolamento condivisi da tutte le sedi. Ogni sportello locale è parte integrante dell’associazione nazionale: non c’è autonomia separata. Quando abbiamo immaginato la struttura, l’obiettivo era renderla snella, accessibile, ma anche solida.

Chiunque voglia aprire una sede — che sia avvocato o meno — deve diventare socio, rispettare statuto e regolamento, e garantire alcune condizioni minime.

La prima condizione è la presenza di un’utenza reale. Non si apre una sede in un territorio dove non ci sono persone senza dimora. Anche se ci sono solo dieci casi, forse è più utile fare rete con sportelli vicini che creare un presidio autonomo.

La seconda condizione è la presenza di un’associazione ospitante, che si occupi realmente — e quotidianamente — di persone senza dimora. Deve essere una realtà radicata, in strada, in grado di intercettare i bisogni, di fare da ponte tra l’utenza e noi. Non apriamo sedi dentro enti che non conoscono o non frequentano il mondo della strada. È una scelta di coerenza.

Inoltre, servono almeno due o tre avvocati disponibili a garantire una presenza stabile. Solo con volontari non legali non si apre uno sportello: le attività di segreteria, accoglienza, gestione del sito, dei social, degli eventi sono fondamentali, ma la parte giuridica resta centrale.

Tutte le nostre sedi, inoltre, sono attive all’interno di un’associazione già presente sul territorio, che è già conosciuta da chi vive in strada, e che gode della fiducia delle istituzioni e delle persone senza dimora stesse. Questo elemento per noi è fondamentale, perché ci permette di entrare subito in contatto con i nostri assistiti e di essere subito in connessione con il tessuto del volontariato locale.

La rete è essenziale. Ogni nuova sede viene aperta coinvolgendo i servizi sociali, le associazioni locali, gli enti di prossimità. Organizziamo un incontro pubblico, chiediamo al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di riconoscerci e creiamo una mappa di contatti territoriali.

In molte città realizziamo anche una guida chiamata “Dove andare per…”: un elenco condiviso e dal basso dei luoghi dove dormire, mangiare, curarsi, lavarsi, trovare un avvocato, un lavoro. È uno strumento utile non solo per chi vive in strada, ma anche per mettere in relazione tra loro organizzazioni che magari prima non si parlavano.

Tutto questo non nasce da un modello calato dall’alto, ma da una logica di alleanza operativa, costruita con attenzione e condivisione. L’identità del progetto si preserva così: non con un marchio registrato, ma attraverso regole chiare, relazioni forti e presenza attiva.Tutte le nostre sedi, poi, operano in coordinamento con tutte le altre, per un continuo scambio di informazioni su cause vinte, buone prassi, novità legislative. Oltre a sentirci via mail, via telefono e tramite vari gruppi whatsapp, abbiamo dei gruppi di discussione telematici. E poi, almeno una volta all’anno, ci vediamo tutti alla nostra assemblea annuale, che lo scorso anno si è tenuta a Rimini e che quest’anno, a inizio maggio, si è tenuta a Padova: un momento importantissimo per restare in contatto, riconoscerci, riflettere sulla nostra identità e fare progetti per il futuro.

Mario Flavio Benini. Una delle criticità più evidenti che ho riscontrato nel mio lavoro con varie associazioni — specie durante i servizi notturni — riguarda la mancanza di coordinamento. Mi è capitato più volte, in inverno, di portare coperte a una persona senza dimora e, nel giro di pochi minuti, veder arrivare anche la Croce Rossa, Sant’Egidio, altre realtà… tutte con le stesse intenzioni, le stesse coperte, lo stesso cibo.

Questa duplicazione, a volte, è frutto di buona volontà ma anche di scarso dialogo tra le associazioni. Il risultato è che alcuni bisogni vengono coperti più volte — mentre altri, spesso più complessi come il supporto psichiatrico o il reinserimento, restano scoperti.

Secondo lei, come si può lavorare concretamente per creare un dialogo reale tra le realtà attive sul territorio? Non solo per mappare i servizi esistenti, ma per costruire sinergie, responsabilità condivise, una vera regia comunitaria?

Antonio Mumolo. Ha toccato un punto centrale. Fare rete è fondamentale, ed è anche una delle cose più difficili. Noi ci abbiamo provato — dal basso, con pazienza.

Il primo passo è sempre il più semplice: conoscere. Sapere chi fa cosa, anche se è solo la parrocchia che dà i panini, l’associazione che fornisce i vestiti, o quella che offre la possibilità di fare una doccia. Ma poi viene il passaggio più importante: mettere in connessione questi servizi, creare una catena.

Se chi offre le docce sa che può mandare la persona a cambiarsi subito dopo, se chi dà i vestiti sa che c’è qualcuno che può curare, accogliere, ascoltare, allora il senso di quello che facciamo cambia. Non si tratta più solo di interventi singoli, ma di percorsi integrati, che restituiscono dignità.

Le persone che vivono in strada hanno tante problematiche che si sommano e si sovrappongono, ed è difficile, o quasi impossibile, pensare di risolvere le cose da soli. C’è sempre bisogno di un intervento di più realtà che possono fare il proprio pezzo. Noi seguiamo la parte legale, ma ad esempio non possiamo dare un tetto immediato a chi vive in strada e si presenta da noi alle 19 di sera di una giornata invernale.

Nelle nostre pratiche è spesso fondamentale poter contare sull’aiuto di un’associazione che traduce documenti, di un gruppo di medici che possono curare una persona, o di un servizio sociale funzionante che può fare una relazione. Per questi motivi, fin dalla nascita della nostra associazione, abbiamo creduto nella forza di una rete che nasce dal basso e in ogni città in cui abbiamo aperto una sede abbiamo sempre cercato di creare relazioni con i servizi sociali e con tutte le realtà che sul territorio fanno qualcosa per le persone che vivono in strada.

E abbiamo visto che, nei territori dove siamo riusciti a costruire le guide “Dove andare per…”, questi legami sono nati quasi spontaneamente.

A Bologna, per esempio, prima succedeva quello che ha descritto lei: un’associazione arrivava in stazione, distribuiva panini e coperte, poi andava via, e dopo un’ora arrivava un’altra con gli stessi panini e le stesse coperte. Nessun coordinamento.

Oggi, invece, ci sono dei turni. Ogni associazione ha una sera assegnata. E il cambiamento è stato enorme: meno sprechi, più efficacia, più presenza.

Questo permette anche di andare oltre il centro città, verso la periferia, nei luoghi nascosti dove vive chi non vuole farsi vedere.

Perché la verità è che quello che vediamo in strada è solo la punta dell’iceberg. Se ne vediamo dieci in centro, ce ne sono millecinquecento che stanno altrove, nei piani freddi, nei margini.

E allora sì: fare rete è indispensabile, per non lavorare in ordine sparso, per arrivare a chi non si fa trovare, per fare meno — ma farlo meglio.

Giorgia Iatosti. Vorrei tornare sul tema dell’identità dell’associazione.

Nonostante Avvocato di Strada mantenga un’identità molto chiara e fedele a sé stessa, nel tempo avete dovuto confrontarvi con bisogni molto diversi a seconda dei territori in cui operate.

Vi è capitato, infatti, di adattare le modalità d’intervento alle caratteristiche delle varie aree geografiche? Esistono differenze significative nei problemi che emergono da nord a sud del Paese?

Antonio Mumolo. Assolutamente sì. Anche se noi ci occupiamo di diritti — e i diritti, in teoria, sono gli stessi ovunque — è vero che le problematiche che affrontiamo variano sensibilmente da territorio a territorio.

Prendiamo ad esempio il diritto del lavoro: che tu stia al nord, al centro o al sud, il tema dell’accertamento del rapporto di lavoro subordinato è sempre lo stesso, da un punto di vista giuridico. Ma la forma che assume cambia molto.

A Foggia, ad esempio, lavoriamo nel ghetto di Rignano, e lì la stragrande maggioranza dei casi riguarda proprio lo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

A Bolzano, città che molti immaginano ricca e immune da certe problematiche, il problema più diffuso è l’alcolismo: molte persone finiscono in strada per via della dipendenza, e lì affrontiamo più spesso piccoli reati legati a quella condizione.

Al nord, in città come Milano, Torino, Trieste, il tema che esplode è quello della residenza anagrafica. Perché? Perché la rete familiare o sociale è spesso più fragile. Se una persona finisce in strada, è molto raro che qualcuno lo accolga in casa. Al sud, invece, nonostante la povertà strutturale, c’è ancora un tessuto relazionale che in qualche modo sostiene: capita che amici o parenti ospitino, anche temporaneamente.

E questo cambia tutto: al nord seguiamo decine e decine di cause per il riconoscimento della residenza, mentre al sud il problema si presenta meno frequentemente.

Poi, certo, il lavoro nero è un tema trasversale. A Latina, per esempio, abbiamo uno sportello che segue lavoratori agricoli sfruttati nei campi — molti conosceranno il lavoro di Marco Omizzolo su questo fronte. A Bologna, invece, spesso parliamo di lavoro nero nei mercati ortofrutticoli o nell’edilizia.

Ma da un punto di vista strettamente giuridico, la questione resta la stessa: rapporti di lavoro subordinato negati, stipendi non pagati, mancanza di tutele.

Lei mi chiedeva se abbiamo mai realizzato una mappatura approfondita di queste differenze territoriali. In realtà, ogni anno pubblichiamo il nostro bilancio sociale — lo trovate sul sito — in cui ci sono dati dettagliati su tutte le sedi, i tipi di cause, l’andamento dei casi.

Una mappatura analitica, come studio sistematico, non l’abbiamo ancora fatto, ma potrebbe essere interessante. Detto ciò, ad oggi, le differenze che osserviamo sono più sfumature che rivoluzioni: le ingiustizie cambiano forma, ma spesso hanno la stessa radice.

Strumenti, tecnologie e operatività quotidiana.

L’associazione Avvocato di Strada, pur operando in modo leggero e decentralizzato, ha costruito nel tempo una serie di strumenti per supportare l’operatività quotidiana delle oltre 60 sedi attive sul territorio nazionale.

Piattaforme digitali, database condivisi, strumenti di archiviazione e formazione, protocolli comuni: dietro il lavoro volontario di centinaia di avvocati si cela una struttura gestionale sottile ma essenziale, pensata per garantire qualità, continuità, sicurezza e condivisione.

In questo capitolo cerchiamo di capire come si organizza, oggi, la macchina invisibile che rende possibile l’azione quotidiana di Avvocato di Strada: quali strumenti sono stati sviluppati, come vengono aggiornati, chi se ne prende cura, e quanto conta la componente tecnologica in un’associazione che ha scelto di restare snella ma ben connessa.

Mario Flavio Benini. Nel progetto Selfie Senza Fissa Dimora mi è capitato di raccontare la storia di Mira una donna che vive in strada a Cortina d’Ampezzo. Da quanto mi ha riferito, Cortina non offre servizi specifici per le persone senza dimora, e lì non è presente una sede di Avvocato di Strada.

Questa persona ha contattato tramite email la vostra sede di Bologna e ha ricevuto una risposta puntuale. Tuttavia, non è stato possibile attivare alcun percorso di supporto, proprio perché manca una vostra presenza fisica sul territorio.

Le chiedo: avete mai valutato la possibilità di attivare uno sportello online, pensato per quelle persone che vivono in aree non coperte dalla vostra rete territoriale? Potrebbe essere un modo per intercettare almeno i bisogni più urgenti e offrire una prima orientamento legale a chi, per sfortuna, si trova lontano da uno sportello attivo.

Antonio Mumolo. È una questione che ci poniamo spesso, ma bisogna partire da un principio molto semplice: pensare ad Avvocato di Strada come a uno studio legale. Se io, che sono un avvocato di Bologna, ricevo una richiesta da Siracusa, posso offrire un parere a distanza, certo. Posso anche scrivere un atto, magari intraprendere un’azione legale. Ma non posso andare a parlare di persona con un funzionario, non posso accompagnare qualcuno fisicamente.

Lo stesso vale per l’associazione. Quando ci contattano da luoghi dove non abbiamo una sede, cerchiamo sempre di capire di cosa ha davvero bisogno quella persona. Se la richiesta è una consulenza sulla residenza, possiamo certamente fornire indicazioni. È chiaro però che anche in quei casi, serve vedere i documenti, serve qualcuno che accompagni la persona nei passaggi concreti.

Le faccio un esempio. Se una persona ci scrive dicendo: “Sono un cittadino italiano, vivo in strada a Cortina da sei mesi, vengo aiutato da alcune associazioni. Posso ottenere la residenza?”, la risposta è sì. Dopodiché chiediamo di poter parlare con l’associazione locale con cui quella persona è in contatto, e forniamo tutte le indicazioni: come si fa la relazione per i servizi sociali, come si fa la richiesta all’anagrafe, quali articoli di legge citare.

La legge, da questo punto di vista, è uguale in tutta Italia. Se il Comune non ha istituito una via fittizia, non importa: la residenza deve comunque essere concessa, e l’amministrazione è tenuta a indicare un indirizzo — in mancanza della via fittizia, anche la sede del Comune stesso.

Le faccio un altro esempio: a Trento non abbiamo una sede, ma recentemente abbiamo seguito diversi casi proprio lì. Una responsabile di un’associazione ci ha contattati, abbiamo parlato, capito quali fossero le richieste, fornito indicazioni, e alla fine le domande sono state accolte.

Il punto è che da soli non si può fare tutto. Anche la persona più preparata, più intelligente, più lucida non può scriversi da sola una relazione ai servizi sociali. Serve un’associazione, un referente, un contatto.

Ecco perché, rispetto all’idea di uno sportello puramente online, io resto molto cauto. Il cosiddetto “avvocato online”, che non può vedere i documenti, non può leggere direttamente la situazione, non può muoversi sul territorio, rischia di dare indicazioni non sempre corrette o non applicabili.

Per noi le persone senza dimora devono essere trattate come tutti gli altri clienti. Con la stessa attenzione, con la stessa cura, con lo stesso impegno. L’unica differenza è che non pagano — ma per il resto non ci devono essere distinzioni.

Poi certo, se quella persona di Cortina potesse spostarsi anche solo di un’ora in treno, troverebbe una nostra sede a Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia. E da lì potremmo attivare un percorso completo. Ma sempre insieme a qualcuno sul territorio. Perché senza una rete locale, il rischio è quello di fare un lavoro parziale, e noi, se possiamo, questo vogliamo evitarlo.

Cultura dei diritti e trasformazione sociale.

La cultura dei diritti non è un semplice corollario dell’azione giuridica, ma una delle condizioni fondamentali perché l’accesso alla giustizia diventi reale.

In questo senso, l’attività di Avvocato di Strada si distingue non solo per il presidio legale che offre alle persone senza dimora, ma anche per la costante opera educativa e culturale che promuove: nelle scuole, nei quartieri, nelle università, nei media, nelle piazze.

Nel libro “Costituzione italiana: articolo 2” (Il Mulino, 2023), lo storico e giurista Maurizio Fioravanti ricorda come la cultura dei diritti sia storicamente fragile, soggetta a crisi cicliche e sempre esposta al rischio di essere percepita come privilegio, anziché come fondamento della cittadinanza.

Allo stesso modo, nel suo “Dalla parte del torto. Per la sinistra che non c’è” (Chiarelettere, 2020), Tomaso Montanari sostiene che i diritti non esistono in astratto, ma vivono solo nella misura in cui vengono reclamati, agiti, narrati. È in questa prospettiva che Avvocato di Strada ha scelto, con crescente consapevolezza, di non limitarsi alla difesa legale individuale, ma di operare anche come spazio civico e agenzia culturale, capace di contrastare la stigmatizzazione della povertà e di promuovere una nuova rappresentazione collettiva della giustizia.

In questo capitolo proviamo ad approfondire proprio questa dimensione educativa e trasformativa.

Giorgia Iatosti. In che modo cercate di costruire una “cultura alternativa della povertà”? Quali strumenti narrativi o linguaggi ritenete più efficaci per restituire complessità e dignità alle persone senza dimora? Lei ritiene che la cultura dei diritti sia oggi in crisi, come sostengono alcuni autori? In questo senso, pensa che il vostro lavoro educativo sia anche una forma di resistenza democratica? E cosa servirebbe per farne un impegno più collettivo?

Antonio Mumolo. Il problema nasce da uno stereotipo pericoloso. Qualcuno ha cominciato a raccontarci la famiglia italiana come quella del Mulino Bianco: tutti belli, ordinati, felici di fare colazione assieme. Un’immagine costruita, irrealistica, che ha prodotto un’idea devastante: se sei povero, è colpa tua. Non ti sei dato abbastanza da fare, non ti sei “tirato su le maniche”. Da qui alla punizione, il passo è breve. Perché in ogni ordinamento giuridico, alla colpa corrisponde una sanzione.

E le punizioni esistono, eccome. La prima è l’indifferenza. L’invisibilità. Ti parlo, non mi ascolti. Ti avvicini, cambio strada. Poi ci sono punizioni più gravi. Quando a picchiare le persone senza dimora non sono quattro ignoranti ubriachi, ma agenti di polizia di Stato, allora capisci che lo stereotipo è diventato sistema. E infine c’è la punizione giuridica: quando fai leggi non per combattere la povertà, ma contro i poveri.

Noi proviamo a reagire, dal basso. Andiamo nelle scuole, nelle università, ovunque ci chiamino. Spieghiamo che la povertà è un accidente, può succedere a tutti. Ho conosciuto persone che avevano investito tutti i risparmi nella casa, poi è arrivato un terremoto e hanno perso tutto. Succede. E non è una malattia infettiva: se ne può uscire.

Cerchiamo di far capire questo anche con le azioni legali. Per esempio, la legge per garantire il medico di base alle persone senza dimora l’ho scritta io come consigliere regionale, ma è stata poi portata avanti anche da Avvocato di Strada, approvata da altre cinque regioni e infine dal Parlamento. Sempre all’unanimità. Perché questa non è una battaglia di partito: è una battaglia di civiltà. È il modo per dire che la povertà non toglie diritti, e che lo Stato deve garantire a tutti le stesse tutele.

Abbiamo impugnato le ordinanze di sindaci che tagliavano le panchine per non farci dormire nessuno. Abbiamo denunciato provvedimenti assurdi, come quelli di Alassio e Carcare, che vietavano l’ingresso nei loro comuni a chi veniva dal Nord Africa, perché “possibili portatori di Ebola”. Assurdo. Abbiamo vinto. I sindaci sono stati condannati a pubblicare le sentenze sui quotidiani nazionali.

E poi c’è stato anche chi voleva multare le persone per il solo fatto di chiedere l’elemosina in silenzio. Non chi molestava, ma chi semplicemente stava seduto, in silenzio. Abbiamo impugnato quelle ordinanze davanti al Presidente della Repubblica, perché dopo il sessantesimo giorno – fino al centoventesimo – è possibile fare ricorso al Capo dello Stato. E così abbiamo fatto. Abbiamo aspettato il sessantunesimo giorno e presentato il ricorso. Sia Napolitano prima che Mattarella poi hanno annullato quelle ordinanze.

Questo è quello che possiamo e dobbiamo fare come associazione. Ma la questione è collettiva. Se non cambia la cultura, se non si capisce che i diritti sono di tutti e che la povertà non è una colpa, la democrazia resta zoppa. Noi ci siamo, ogni giorno, per provare a rimettere in equilibrio quella bilancia.

Mario Flavio Benini.Vorrei condividere una riflessione che per me è diventata sempre più centrale.

C’è un libro molto importante della filosofa spagnola Adela Cortina, Aporofobia, che affronta con chiarezza il tema dello stigma nei confronti della povertà. Non è solo una questione materiale: esiste una vera e propria paura, un rifiuto sistemico verso chi è povero. E questa paura si traduce in esclusione sociale, invisibilità, punizione.

Credo che bisognerebbe iniziare a parlare seriamente di povertà e di gravere marginalità adulta già a scuola. Non solo nei percorsi universitari o specialistici, ma nelle scuole medie e nei licei. Non in modo edulcorato o caritatevole, ma come elemento strutturale della società. Dovremmo aiutare le nuove generazioni a comprendere come si genera la povertà, perché è così difficile uscirne, quali sono i meccanismi che la perpetuano.

In questo senso, educare alla povertà significa anche educare alla cittadinanza. Far crescere la consapevolezza che i diritti fondamentali — salute, casa, lavoro, istruzione — sono beni comuni. Se ci abituiamo a pensarli come qualcosa di personale, da difendere solo quando ci riguardano direttamente, finiremo per perdere anche la capacità di riconoscere quando vengono negati agli altri.

Parlare di povertà a scuola significa anche uscire da una narrazione compassionevole, e affrontare invece i processi sociali, economici e culturali che rendono stabile l’esclusione. Capire non solo come si diventa poveri, ma anche perché si resta poveri. E perché, se non cambiamo paradigma, questa condizione potrà riguardare chiunque, in qualsiasi momento della vita.

Antonio Mumolo. Assolutamente d’accordo. Noi, come Avvocato di Strada, andiamo nelle scuole ogni volta che ci chiamano. E anzi, spesso siamo noi a sollecitare gli istituti a invitarci. Sono sempre momenti bellissimi, anche se purtroppo ancora troppo rari. Perché è proprio questo il punto: servirebbe una risposta strutturale.

E paradossalmente non sarebbe nemmeno così complicato. Con tutte le risorse che si spendono per iniziative meno significative, il Ministero dell’Istruzione potrebbe decidere che, a partire dalle scuole medie, almeno un’ora al mese venga dedicata all’educazione civica, coinvolgendo direttamente le associazioni di volontariato presenti sul territorio. Basterebbe prevedere un piccolo contributo — 20, 30 euro — per coprire eventuali spese vive, e poi obbligare le scuole a programmare regolarmente quegli incontri. Sarebbe un passo semplice ma potentissimo.

Purtroppo l’educazione civica è stata progressivamente svuotata, ma anche quando qualcosa sembra difficile, io credo che valga sempre la pena provarci. Nessuno avrebbe mai pensato che saremmo riusciti a far approvare una legge per garantire un medico di base alle persone senza residenza. E invece ce l’abbiamo fatta. Questo per me è il senso dell’impegno: proporre, insistere, costruire. Anche dove sembra impossibile.

Mario Flavio Benini. Avvocato di Strada è nato per difendere i diritti delle persone senza dimora nelle singole vertenze legali. Ma nel tempo ha assunto anche un ruolo più ampio di advocacy, costruendo alleanze, avanzando proposte concrete, portando all’attenzione pubblica e politica i nodi strutturali che alimentano la marginalità.

Penso al legame tra salute e residenza, alle restrizioni imposte da leggi come il “decreto Lupi”, al diritto alla mobilità, alla necessità di prevenire la caduta nella povertà estrema.

Che ruolo ha oggi per voi l’advocacy? Quali sono le proposte su cui state lavorando e le battaglie che considerate più urgenti?

E soprattutto: cosa può fare la politica, concretamente, per spezzare i meccanismi che portano una persona dalla perdita del lavoro alla strada, dalla strada all’invisibilità?

Antonio Mumolo. Noi ci occupiamo di difendere le singole persone, ma “Avvocato di strada” fa anche advocacy, parola che indica l’insieme di azioni con cui un soggetto si fa promotore e sostiene attivamente la causa di un altro.

Lo facciamo insieme a tante altre associazioni con le quali abbiamo costruito una rete. Lo facciamo chiedendo allo Stato di adottare provvedimenti che aiutino le persone a non scivolare nella povertà estrema.

Per questo pensiamo che si dovrebbero approvare norme che aiutino chi non riesce più a pagare un affitto, chi non riesce a trovare un lavoro, chi ha una pensione troppo bassa per arrivare a fine mese.

Se queste persone non saranno aiutate, finiranno inevitabilmente in strada.

Aiutarle non è una cosa impossibile. La politica può fare molto se lo vuole.

Ad esempio per garantire il diritto alla salute a chi è diventato povero.

La legge italiana collega il diritto alla salute, ed in particolare la possibilità di essere curati da un medico di base, al possesso di una residenza. In particolare la legge 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, stabilisce – all’art. 19, terzo comma – che “Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l’unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza”. Senza residenza quindi, niente medico di base, solo prestazione di pronto soccorso, quando ormai la salute è compromessa.

Mi piacerebbe che chi legge chiudesse gli occhi e pensasse, anche solo per un attimo, di non avere più il medico di base, nessuna assistenza per sé stessi, per un figlio, per la compagna o il compagno, magari essendo anche anziano. Sarebbe un ottimo esercizio per capire cosa significa perdere ciò che oggi diamo per scontato.

Il problema è risolvibile consentendo a tutte le persone di iscriversi all’anagrafe ma, per quanto appena scritto, ciò è molto difficile. Inoltre in alcuni casi è la legge stessa che impedisce alle persone di chiedere ed ottenere la residenza (ovvero l’iscrizione all’anagrafe). Faccio alcuni esempi in maniera da essere più chiaro.

- Una persona, finita in strada, viene ospitata da un amico/parente che vive in un alloggio dell’edilizia residenziale pubblica. Quella persona avrà un tetto sulla testa ma non potrà chiedere la residenza perché i regolamenti degli alloggi pubblici vietano di prendere la residenza a coloro che non sono assegnatari degli alloggi stessi. Quella persona rimarrà senza diritti, senza possibilità di uscire dalla strada e senza medico di base.

- Una persona, sfrattata e finita in strada, trova alloggio in un immobile occupato (parliamo di migliaia di persone a Roma, Milano, Torino ed in tutte le grandi città). Quella persona avrà un tetto sulla testa ma non potrà chiedere la residenza perché il così detto “decreto Lupi” vieta di concedere la residenza a coloro che occupano l’immobile. Quella persona rimarrà dunque senza diritti, senza possibilità di uscire dalla strada e senza medico di base.

- Ci sono poi tutte quelle persone che vengono ospitate da privati, i quali le ospitano ma non consentono loro di prendere la residenza nella loro casa, perché temono che, in caso di problemi dell’ospite, questo potrebbe comportare pignoramenti anche in casa loro (esiste la presunzione legale per cui i mobili in una casa sono di proprietà di chi vi risiede per cui se l’ospite ha molti debiti, e prende la residenza in quella casa, potrebbero esser sottoposti a pignoramento anche i beni dell’ospitante). Quelle persone avranno un tetto sulla testa ma rimarranno senza diritti, senza possibilità di uscire dalla strada e senza medico di base.

Anche per tali motivi, e in attesa di un provvedimento che elimini gli attuali ostacoli all’iscrizione anagrafica, è necessario garantire il diritto alla salute delle persone senza dimora modificando la legge attuale.

È possibile farlo.

Ad esempio, in Emilia Romagna è stata approvata una legge regionale (definita dai giornalisti “legge Mumolo” perché sono stato io stesso da Consigliere Regionale il proponente e primo firmatario) per garantire un medico di base alle persone senza dimora.

All’Emilia Romagna si sono aggiunte altre 5 regioni che hanno approvato questa legge e poi l’ha approvata anche il Parlamento, anche se in via sperimentale e solo per le città metropolitane. La battaglia continua, per far approvare la legge in tutte le regioni italiane, ma un primo passo è stato fatto

Altra richiesta è quella di un provvedimento nazionale, sulla scia di quello già approvato in Emilia Romagna, che consenta alle persone più povere di poter usufruire di un abbonamento gratuito per gli autobus del trasporto pubblico locale. Si garantirebbe il diritto alla mobilità a chi non può permettersi di pagare un biglietto e si diminuirebbero le disuguaglianze.

Sono piccoli suggerimenti alla politica che però potrebbero portare a grandi cambiamenti.

Giorgia Iatosti. Alla luce della vostra esperienza e del contesto attuale, quali ritiene siano oggi le tre priorità legislative più urgenti per prevenire la marginalità estrema e costruire una nuova idea di giustizia, capace di includere davvero chi oggi è escluso?

Antonio Mumolo. La prima urgenza è chiara: serve un provvedimento generale di lotta alla povertà. Il Reddito di cittadinanza aveva molti difetti, certo, ma l’Assegno di inclusione che lo ha sostituito è ancora più debole. Lo ha detto anche la Commissione Europea, che non è esattamente un’organizzazione sovversiva: secondo le loro analisi, l’Assegno di inclusione impoverirà la società italiana dello 0,8%. Cioè: anziché ridurre la povertà, rischia di aumentarla. È un paradosso.

Serve un piano nazionale, strutturato, che affronti la povertà in modo organico. Perché è facile dire a una persona “vai a cercare lavoro”, ma provate a farlo a Caltanissetta o in tanti altri luoghi del Sud. Il lavoro non c’è, o è in nero. E chi è povero non può aspettare l’occasione giusta: ha bisogno di dignità, subito.

Secondo punto: bisogna estendere a tutto il territorio nazionale la legge sul medico di base per le persone senza dimora. Oggi è in vigore solo in via sperimentale nelle città metropolitane. È una misura di civiltà, e parliamo di numeri molto piccoli, quindi con costi contenuti. La salute deve essere un diritto per tutti, anche per chi non ha un tetto.

Terzo punto: il diritto alla mobilità. In Emilia-Romagna abbiamo approvato una legge per garantire il trasporto pubblico gratuito alle persone senza dimora. È un gesto semplice, ma fondamentale. Permette di andare alla mensa, dal medico, al dormitorio, senza paura di essere multati e umiliati perché non si ha il denaro per un biglietto. Una persona povera non dovrebbe essere costretta a scegliere se mangiare o spostarsi.

Questi sono provvedimenti concreti. Ma serve anche una visione. Ad esempio, nel Reddito di cittadinanza — e oggi anche nell’Assegno di inclusione — si continua a escludere chi non ha la residenza. E questo è assurdo. Perché proprio le persone più fragili, quelle in strada, sono le prime a perderla. Se sei sfrattato, il nuovo inquilino giustamente prende la residenza e tu vieni cancellato dall’anagrafe. Ma così vieni anche escluso da tutte le misure di sostegno. È un corto circuito giuridico e sociale. Un paradosso crudele.

Poi c’è un altro aspetto, che riguarda il lavoro. Nella nostra piccola esperienza con Piazza Grande abbiamo visto che si può uscire dalla strada, ma servono strumenti. Servono progetti di autoaiuto. E servono incentivi seri. Perché non dire a un imprenditore: “Se assumi una persona finita in strada, difficile da ricollocare, ti garantiamo due anni di sgravi fiscali?” Non sarebbe solo una misura di giustizia, ma anche un investimento per lo Stato. Quella persona lavorerà, pagherà le tasse, tornerà parte attiva della comunità.

Si fanno incentivi per mille altre cose, spesso meno urgenti. Qui si tratta di restituire dignità e futuro a chi l’ha perso. E senza questi provvedimenti, è chiaro: chi è caduto difficilmente potrà rialzarsi.

Prospettive internazionali e confronto europeo.

La povertà estrema e l’esclusione giuridica sono oggi fenomeni transnazionali. Colpiscono migranti in transito, cittadini comunitari senza dimora, persone in uscita dai circuiti dell’accoglienza o della detenzione, giovani LGBTQ+ rifiutati dai nuclei familiari, individui privi di documenti in contesti urbani e rurali. Di fronte a questa realtà, il diritto alla tutela legale non può più essere affrontato solo su scala locale o nazionale, ma richiede strategie comuni, linguaggi condivisi, alleanze sovranazionali.

Avvocato di Strada è spesso considerato un unicum nel panorama europeo: un modello civico, volontario, capillarmente diffuso, che unisce la prossimità territoriale con una forte consapevolezza sistemica. Ma questa esperienza non è isolata. L’associazione è infatti membro attivo di FEANTSA (la Federazione europea delle organizzazioni che lavorano con i senza dimora), dove rappresenta l’Italia nella rete Housing Rights Watch. Nel 2013 ha ricevuto il Premio Civi Europeo dal Parlamento Europeo, come riconoscimento dell’impegno nella promozione della cittadinanza e dell’integrazione europea.

All’interno di questo orizzonte, il confronto con altri modelli — come Droits d’Urgence in Francia, il National Homelessness Law Center negli Stati Uniti o Streetlaw nel Regno Unito — diventa un’occasione per interrogarsi non solo sull’efficacia operativa, ma anche sulla replicabilità, l’alleanza politica e il ruolo del diritto in Europa.

Mario Flavio Benini. Nel corso degli anni, Avvocato di Strada ha consolidato una presenza capillare in Italia, ma non ha mai smesso di osservare con attenzione anche ciò che accade oltre i confini nazionali.

Che ruolo ha avuto per voi il confronto con le realtà europee? E in che modo guardare all’estero ha influenzato o arricchito il vostro approccio?

Antonio Mumolo. Da quando siamo nati abbiamo sempre cercato di guardare anche fuori dai confini dell’Italia e grazie al supporto di fio.PSD abbiamo partecipato ad esperienze di confronto all’interno di FEANTSA, la rete europea degli organismi che si occupano di persone senza dimora.

Noi crediamo molto nella dimensione europea e nella possibilità che dall’Europa possano venire buone prassi e politiche sociali determinanti nello sconfiggere la povertà e l’esclusione sociale.

Guardiamo con invidia ad altri paesi dove il welfare funziona, dove a chi vive in strada viene garantito un sussidio, un aiuto economico, un posto letto. Dove non basta perdere la residenza per perdere il diritto alla salute o il diritto di voto, come se si fosse dei criminali che hanno perso i diritti politici.

Avere delle relazioni con associazioni di altri paesi europei ci ha aperto molti orizzonti e ci ha aiutato ad avere uno sguardo più ampio su determinate problematiche.

Giorgia Iatosti. Se potesse oggi scrivere tre articoli per una direttiva europea dedicata alla tutela legale delle persone senza dimora, quali sarebbero, secondo lei, i principi fondamentali da includere?

E, in questo senso, pensa sia possibile la nascita di una vera alleanza giuridica transnazionale per difendere concretamente il diritto all’abitare?

Antonio Mumolo. Dipende: parliamo del diritto all’abitare o del diritto delle persone senza dimora? Perché non sono la stessa cosa. E va anche detto che, in Europa, i sistemi giuridici sono molto diversi. In Italia, ad esempio, il concetto di residenza è centrale: senza residenza non puoi fare niente — niente lavoro, niente medico, niente previdenza. Ma in altri Paesi europei non è così: basta avere il codice fiscale e hai comunque accesso a tutti i diritti, anche se vivi sotto un ponte.

Questa differenza di base rende evidente una cosa: servirebbe una direttiva europea chiara, vincolante. Perché quando “ce lo dice l’Europa” — come spesso si dice in altri contesti — gli Stati sono obbligati ad adeguarsi, anche sotto minaccia di sanzioni. E allora perché non potrebbe essere l’Europa, una volta tanto, a dirci di prenderci cura di chi è in difficoltà?

Io immagino tre pilastri fondamentali.

Il primo è un piano europeo contro la povertà, che includa sia un sostegno economico minimo garantito (commisurato al reddito medio dei singoli Stati), sia percorsi agevolati per il reinserimento lavorativo.

Il secondo è il diritto alla salute, da garantire in modo effettivo anche a chi non ha la residenza o vive in strada.

Il terzo, ovviamente, è la casa: serve un piano casa europeo vero, strutturale, come quello che in Italia fu varato nel dopoguerra per l’edilizia residenziale pubblica. Non si tratta di costruire nuove colate di cemento, ma di recuperare ciò che esiste: fabbriche dismesse, edifici abbandonati, spazi inutilizzati, già previsti dai piani regolatori. Questo farebbe bene anche al mercato, perché una maggiore disponibilità di alloggi calmiererebbe i prezzi, che oggi sono fuori controllo.

Penso ad esempio a quanto accaduto di recente a Bologna: quaranta famiglie — per lo più rumene, in Italia da vent’anni, con redditi familiari anche sopra i 2.000 euro — sono state costrette a occupare un immobile perché non riuscivano più a trovare una casa. Non erano morosi. Semplicemente, i proprietari hanno deciso di puntare sugli affitti brevi o sugli studenti, che garantiscono più profitto. E allora uno si chiede: come fa una famiglia con figli piccoli a vivere per strada?

Mario Flavio Benini. E in questo contesto, il Governo ha introdotto una stretta legislativa sulle occupazioni, con una nuova procedura di sgombero immediato. Le forze dell’ordine possono intervenire in tempi rapidi per liberare l’immobile.

Antonio Mumolo. È come dire: “fermiamo l’immigrazione”. Ma come fai a fermare qualcosa che risponde a un bisogno umano? Se ci sono cinquanta famiglie con bambini che devono dare un tetto ai propri figli, quelle famiglie troveranno comunque un modo per farlo. E non lo fanno per furbizia: lo fanno per sopravvivere.

Attenzione: un conto è l’occupazione criminale, organizzata, violenta. Lì siamo nel reato, e va perseguito. Ma un altro conto è una famiglia che, piuttosto che stare per strada, si rifugia in una scuola abbandonata. Succede a Roma, a Torino, a Milano. Parliamo di decine di migliaia di persone.

E allora torno all’Europa. Una direttiva seria, un piano europeo organico, dovrebbe prevedere queste tre cose:

- Sostegno economico minimo garantito, basato su criteri comuni e calibrato sui redditi medi nazionali.

- Accesso universale alla salute, anche senza residenza.

- Un grande piano per la casa, senza nuovo consumo di suolo, che recuperi strutture esistenti per rispondere al bisogno abitativo crescente.

Non servono neanche così tanti soldi, alla fine. Perché ogni provvedimento di questo tipo, sì, ha un costo — ma genera anche ricchezza. Permette alle persone di tornare a lavorare, a pagare le tasse, a consumare. E soprattutto crea coesione sociale, che è la base di ogni democrazia.

Perché, diciamocelo: non c’è crescita economica dove manca la coesione.

Formazione e rapporto con le università.

Avvocato di Strada ha scelto, sin dall’inizio, di affiancare all’attività legale anche un’intensa azione formativa, rivolta non solo ai propri volontari, ma anche a studenti, operatori, cittadini.

La formazione è considerata parte integrante del lavoro giuridico: un diritto e un dovere per chi si occupa di persone vulnerabili, ma anche un campo di incontro tra sapere accademico, esperienza concreta e tensione etica.

Negli ultimi anni l’associazione ha sviluppato numerose collaborazioni con cliniche legali universitarie, scuole di specializzazione, ordini professionali, ma anche momenti di autoformazione collettiva, laboratori interni, seminari tematici.Formare, in questo contesto, non significa solo trasmettere nozioni: significa creare consapevolezza, visione, cultura della giustizia.

Mario Flavio Benini. Avete scelto di investire anche in percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti alle nuove generazioni, in particolare attraverso il dialogo con scuole e università. Che importanza ha per voi questo lavoro educativo? E quali risultati avete visto nascere, negli anni, da queste esperienze?

Antonio Mumolo. Crediamo molto anche nelle attività che possono servire a sensibilizzare le giovani generazioni. Ogni volta che possiamo andiamo nelle scuole e nelle università per parlare di quello che facciamo e dei temi della povertà e dei diritti. Con la nostra partecipazione a numerose cliniche legali, organizzate in collaborazione con Università come quelle di Bologna, Foggia, Statale Milano, Padova e tante altre, cerchiamo di far fare un’esperienza diretta della professione di avvocato a tanti giovani studenti di giurisprudenza: tanti di loro dopo aver partecipato ad una nostra clinica legale sono diventati avvocati di strada, e tanti altri seguiranno.

Mario Flavio Benini. Ha citato con entusiasmo le cliniche legali universitarie, un’esperienza che avete attivato in diversi atenei: Bologna, Foggia, Milano, Padova, e altri ancora.

Come si struttura concretamente una clinica legale con Avvocato di Strada? Che tipo di attività svolgono gli studenti? Chi li accompagna nel percorso? E quali competenze si portano a casa?

Antonio Mumolo. Ogni università ha una sua modalità, quindi le cliniche legali non sono tutte uguali. A Bologna, ad esempio, io stesso tengo delle lezioni agli studenti e porto con me dei casi reali su cui discutere. A Foggia, invece, è diverso: lì gli studenti partecipano più da vicino alla nostra attività. Grazie a una convenzione formale con l’università — necessaria anche per motivi assicurativi — gli studenti possono venire direttamente nella sede di Avvocato di Strada.

Ovviamente non ricevono loro i nostri assistiti. È sempre l’avvocato a farlo, come in qualsiasi studio legale: una persona che chiede aiuto ha diritto ad essere accolta in uno spazio protetto e riconoscere nel suo interlocutore un professionista. Ma appena l’utente esce, l’avvocato spiega il caso agli studenti, ovviamente anonimizzando tutto. Poi chiede loro: “Voi come lo risolvereste?”

E lì inizia un vero lavoro di confronto. Gli studenti — che sono quasi tutti al quarto o quinto anno di Giurisprudenza — fanno ricerche, studiano, si confrontano con l’avvocato. Non è mai un incontro singolo: è un percorso, un laboratorio continuo.

A Foggia questa esperienza è talmente apprezzata che ogni anno viene aperto un bando per selezionare i partecipanti: su cento domande, ne vengono ammessi solo quindici. E sono motivatissimi.

Perché lì si impara davvero cosa significa fare l’avvocato.

Io, personalmente, quando sono uscito dall’università non avevo idea di cosa volesse dire esercitare la professione. Invece con una clinica legale capisci subito qual è il cuore del mestiere: ascoltare, analizzare, cercare soluzioni reali a problemi concreti. E farlo insieme.

Mario Flavio Benini. C’è un’altro tema che mi sta particolarmente a cuore: quello della formazione dei volontari. Quando ho iniziato, anni fa, il mio percorso come volontario, partecipai a un corso durato diverse settimane. Era un percorso teorico, impostato su domande come: “Cos’è per te il volontariato?”, “Chi sono i senza dimora?” e così via.

Devo dire che alla fine di quel corso avevo capito ben poco. La comprensione vera è arrivata sul campo: facendo servizio notturno, affiancando operatori esperti negli sportelli di prima accoglienza, osservando, ascoltando, superando i pregiudizi.

Credo sia fondamentale che i volontari vengano formati adeguatamente, ma anche che quella formazione sia concreta, radicata nella realtà.

In questo senso, all’interno della vostra rete, come gestite la formazione dei volontari? È prevista una preparazione specifica? E che tipo di strumenti o percorsi mettete in campo?

Antonio Mumolo. Assolutamente sì. Per noi la formazione è fondamentale. È vero, l’avvocato che entra a far parte della rete ha già un percorso formativo alle spalle: ha studiato, ha fatto pratica professionale, ha superato l’esame, quindi in teoria sa come si riceve un cliente. Ma qui parliamo di un altro tipo di relazione. Ricevere una persona senza dimora, magari in un dormitorio, è molto diverso dal ricevere un cliente in studio.

Per questo, a Bologna e in molte altre città, organizziamo momenti formativi anche per gli avvocati: coinvolgiamo psicologi volontari che ci aiutano a comprendere meglio come relazionarci con persone che vivono situazioni molto complesse, anche sul piano psichico.

E lo stesso vale — anzi, ancora di più — per i volontari non avvocati.

Ogni anno organizziamo corsi di formazione specifici: si tratta di momenti per comprendere come accogliere, come ascoltare, come accompagnare, ma anche per acquisire alcune nozioni di base. Diamo ai volontari rudimenti essenziali di diritto: sulla residenza, sulla salute, sul lavoro. Non devono diventare esperti, ma devono sapere orientare.

Se arriva una persona che dice: “Mi hanno licenziata, che posso fare?” oppure: “Forse potrei avere diritto a una pensione?”, il volontario deve saper riconoscere il bisogno e indirizzare.

Non serve replicare quello che già esiste. Ogni città ha i suoi patronati, i suoi centri per i diritti, e noi spieghiamo chiaramente che vanno utilizzati. Il nostro compito è accompagnare, non solo informare: il volontario va con la persona, la segue, verifica che venga accolta.

Questo è parte della formazione: non solo nozioni, ma mappatura dei servizi, conoscenza dei territori, cultura del collegamento tra realtà.

Sostenibilità economica e modelli di finanziamento.

Avvocato di Strada offre tutela legale gratuita in oltre 60 città italiane, senza ricevere fondi pubblici in forma strutturale e senza personale retribuito nelle sedi locali. Questa scelta non è solo organizzativa, ma profondamente politica ed etica: garantisce autonomia, radicamento e credibilità.

Allo stesso tempo, l’associazione sostiene numerosi costi centrali e progettuali: coordinamento nazionale, spese legali (marche, contributi unificati, traduzioni), attività di formazione, progetti speciali, strumenti digitali, eventi pubblici, comunicazione e logistica.

Il finanziamento si basa su un modello ibrido e virtuoso, che unisce: il contributo del 5×1000; le donazioni private e raccolte fondi civiche; la partecipazione a bandi pubblici e privati, nazionali e internazionali; il sostegno di fondazioni etiche o sponsorizzazioni solidali.La trasparenza è garantita dalla pubblicazione regolare dei bilanci e dalla rendicontazione dei progetti. Ma resta una domanda cruciale: come si mantiene, nel tempo, l’equilibrio tra sostenibilità e coerenza con la missione?

Mario Flavio Benini. Qual è il modello economico che sostiene Avvocato di Strada? E che rapporto avete scelto di costruire con le istituzioni pubbliche e i finanziatori privati?

Antonio Mumolo. Crediamo molto nella nostra indipendenza. I nostri unici “capi” sono gli ultimi. Solamente a loro dobbiamo rendere conto di quello che facciamo e vogliamo essere liberi di poterli difendere in ogni momento. Per questo non chiediamo mai sostegni economici a comuni o altri enti che possono essere controparte.

Noi non abbiamo bisogno di molto per sostenere la nostra associazione, perché la nostra vera forza è il lavoro volontario dei nostri avvocati. Però dobbiamo affrontare alcune spese che non possono essere evitate: le telefonate, i viaggi, alcune spese legali. Per questo cerchiamo di raccogliere fondi da donatori prìvati, ai quali rendicontiamo sempre ogni attività, attraverso il 5×1000 o tramite la presentazione di progetti a fondazioni private.

Quello che non faremo mai è far pagare il nostro lavoro. Gli avvocati di strada sono volontari, e tali resteranno finché esisterà l’associazione.

Mario Flavio Benini. Ha indicato il 5×1000 e le donazioni private come vostre principali fonti di finanziamento. Possiamo approfondire meglio questo aspetto? Quanto pesa oggi il 5×1000 sul bilancio complessivo dell’associazione, e come vi state muovendo per rafforzare il rapporto con i donatori? La restante parte del bilancio da dove proviene? Mi conferma che partecipate anche a bandi pubblici o europei?

Antonio Mumolo. Sì, partecipiamo anche ai bandi, ma solo a quelli che sono davvero compatibili con la nostra missione. Per esempio, se esce un bando sui minori, normalmente non possiamo partecipare perché noi tuteliamo i genitori, non direttamente i minori. Lo stesso vale per i bandi dedicati alle persone con disabilità: dipende sempre dai requisiti specifici.

Quando troviamo un bando in linea con la nostra attività — cioè la tutela giuridica gratuita delle persone senza dimora — ci proviamo. Qualche volta vinciamo, altre no. Ma è comunque una piccola fonte di autofinanziamento.

Oltre a questo, organizziamo cene solidali, vendiamo le nostre magliette e altri gadget, facciamo banchetti durante giornate simboliche come il 25 aprile o il Primo Maggio. Poi abbiamo i tesseramenti e, naturalmente, il 5×1000.

Se fossimo un’azienda, saremmo considerati virtuosi: con un dipendente e mezzo riusciamo a gestire una rete nazionale di circa 60 sportelli. Quando siamo partiti, non avevamo nemmeno quello: perché per un avvocato, in fondo, bastano un tavolo, due sedie e un codice.

Certo, poi ci sono le spese fisse: l’affitto, le bollette, i costi vivi delle cause. Se dobbiamo nominare un consulente tecnico, un medico legale o un commercialista, lo paghiamo. Se c’è un ricorso al TAR, solo quello può costare 500 euro.

Insomma, il nostro è un bilancio modesto, ma pubblico e trasparente. Ogni anno lo pubblichiamo sul sito.

Se riuscissimo a ottenere un finanziamento un po’ più strutturato — anche solo 30.000 euro l’anno per cinque anni da una grande azienda — potremmo fare molto di più. Con un dipendente in più potremmo ottimizzare il lavoro dei volontari, andare di più nelle scuole, aprire nuove sedi. Ci muoviamo entro i limiti delle risorse disponibili, ma con anche solo un minimo supporto aggiuntivo, potremmo moltiplicare l’impatto del nostro lavoro.

Mario Flavio Benini. Vi è mai capitato di rinunciare a un finanziamento perché ritenuto non compatibile con l’etica dell’associazione?

Antonio Mumolo. In realtà non ci è mai capitato di ricevere offerte da soggetti in contrasto con i nostri valori. Ma se, per esempio, un’azienda produttrice di mine — come la Valsella, per citare un caso noto — ci avesse proposto un contributo, probabilmente avremmo detto di no. Con tutto il rispetto per i lavoratori, naturalmente.

Una volta ci ha sostenuto con un piccolo finanziamento Furla, la famiglia Furlanetto. Un’altra volta Pirelli, forse perché stavamo realizzando la guida “Dove andare per Milano” e magari c’è stato un contatto attraverso un avvocato che aveva rapporti con loro. Ma parliamo sempre di contributi legati a singoli progetti e di entità limitata.

No, finora non ci è capitato di dover dire “no grazie” perché, di fatto, i nostri interlocutori principali sono stati per lo più fondazioni, enti del terzo settore o donatori privati. Ma il principio rimane: nessun finanziamento può mettere in discussione l’identità e l’etica dell’associazione.

Povertà e identità: la questione LGBTQ+ nella marginalità.

La marginalità sociale non è mai neutra. È attraversata da fattori identitari, culturali, giuridici, che si intrecciano in modo complesso.

Nel caso delle persone LGBTQ+, la condizione di povertà estrema può essere sia una conseguenza della discriminazione subita (familiare, scolastica, lavorativa), sia un amplificatore del rischio: vivere in strada da omosessuali, trans o queer significa affrontare non solo l’emarginazione, ma anche violenza, invisibilità e rifiuto nei luoghi dell’accoglienza.

Il progetto “Una strada diversa”, attivo in diverse città italiane, nasce proprio per intercettare e rendere visibile questa intersezione tra identità LGBTQ+ e homelessness.

In un sistema dei servizi ancora ampiamente binario, eteronormato e poco sensibile alla complessità dei vissuti,Avvocato di Strada ha scelto di affiancare alla tutela legale anche azioni di formazione, sensibilizzazione, alleanza con realtà LGBTQ+ attive sul territorio, per costruire percorsi realmente inclusivi e non discriminanti.

Come mostra il report “Fuori di casa: percorsi LGBTQ+ e homelessness in Italia” pubblicato da Avvocato di Strada nel 2022, questa forma di povertà è ancora largamente invisibile, e richiede strumenti specifici: dall’accoglienza sicura alla mediazione di genere, dalla formazione del personale alla revisione dei regolamenti interni dei dormitori.

Mario Flavio Benini. Tra le tante marginalità che incontrate, ci sono anche quelle meno visibili, legate all’orientamento sessuale o all’identità di genere. Come avete affrontato questo tema nel vostro lavoro e quali percorsi avete avviato per rispondere a queste situazioni?

Antonio Mumolo. Nelle nostre attività di volontariato incontriamo tanti luoghi comuni, tante false convinzioni e anche tanti aspetti sconosciuti. Uno di questi ultimi riguarda senz’altro le persone LGBTQ+. Secondo un trito luogo comune, si pensa spesso alle persone omosessuali come a persone benestanti, che fanno lavori creativi e ben pagati. La realtà è ben diversa, e ci sono tantissime persone, specialmente tra i giovani e giovanissimi, che finiscono in strada proprio a causa del proprio orientamento sessuale che non viene accettato dalle loro famiglie. Con il nostro progetto “Una strada diversa” abbiamo voluto approfondire questa tematica. Abbiamo intervistato operatori ed assistiti, abbiamo organizzato dei corsi di formazione e realizzato due pubblicazioni: la nostra speranza è di aver contribuito a creare una nuova consapevolezza, nei cittadini e soprattutto anche negli operatori sociali.

Giorgia Iatosti. Come ci ha detto nell progetto “Una strada diversa” avete raccolto testimonianze e offerto formazione mirata. Quali sono le criticità principali che emergono dalle storie delle persone LGBTQ+ senza dimora? E in che modo collaborate con le realtà associative del territorio per affrontarle in modo efficace, anche dal punto di vista legale?

Antonio Mumolo. Nel nostro lavoro collaboriamo spesso con le associazioni LGBTQ+, che in genere dispongono di propri uffici legali, seguiti da colleghi molto preparati sulle questioni di discriminazione. Per questo tipo di casi — soprattutto quando riguardano l’identità di genere o l’orientamento sessuale — sono spesso le stesse associazioni a volerli seguire direttamente.

Noi entriamo in gioco quando la persona LGBTQ+ che vive in strada si trova a dover affrontare problemi che esulano da quelle tematiche specifiche: diritto alla residenza, controversie lavorative, questioni previdenziali o successorie. In quei casi offriamo piena tutela come a qualunque altra persona senza dimora.

Molte di queste persone conoscono già i punti di riferimento della comunità LGBTQ+ nei territori — a Bologna, ad esempio, ci sono il Cassero, RED e altre realtà attivissime — e spesso arrivano a noi proprio su segnalazione di quei centri, quando i loro legali non si occupano, ad esempio, di residenza o diritto abitativo.

Per noi è importante mantenere questo dialogo e costruire una collaborazione solida con le realtà già attive: non ha senso duplicare gli sforzi o sovrapporsi. Preferiamo lavorare in rete, ognuno con le proprie competenze, per offrire un’assistenza realmente efficace e inclusiva.

Lavoro e tutela legale: accesso, diritti, reinclusione.

Lavorare è un diritto, ma anche una delle prime condizioni per poter uscire dalla strada. Eppure, per le persone senza dimora, l’accesso al lavoro resta spesso un’illusione: la mancanza di documenti, di residenza, di un conto corrente, ma anche di reti sociali o di una reputazione “formale”, rende tutto più difficile.

Lavoro e marginalità si incontrano spesso nel mondo sommerso dell’economia informale: lavori in nero, paghe irregolari, ricatti, violazioni dei diritti sindacali, false promesse, stage mascherati. Il diritto del lavoro, in questi casi, appare distante, o peggio ancora, inapplicabile.

Con la pubblicazione della guida “Diritti al lavoro. Guida per per le persone senza dimora e per i servizi”, Avvocato di Strada ha fatto un passo decisivo per rendere questo tema accessibile e praticabile anche a chi vive in condizioni di grave esclusione sociale.

Accanto alla difesa legale, stanno nascendo sportelli tematici, percorsi formativi mirati, collaborazioni con enti territoriali.

Un ruolo fondamentale, in questo scenario, è svolto dalle cooperative sociali e dalle imprese sociali di inserimento lavorativo: realtà che — come raccontano da anni Piazza Grande e molte esperienze locali — sono capaci di accogliere le fragilità, riconoscere le potenzialità e offrire lavoro vero in contesti tutelanti, laddove il mercato ordinario seleziona ed esclude.

Tutelare i diritti dei lavoratori significa anche creare alleanze con questi soggetti, valorizzarne il lavoro, accompagnare le persone dentro percorsi sostenibili di reinclusione.

Mario Flavio Benini. Il lavoro è spesso una delle chiavi decisive per uscire dalla marginalità, ma anche uno degli ostacoli più difficili da superare per chi vive in strada. In che modo vi siete confrontati con questo tema? E cosa vi ha spinto ad avviare il progetto Diritti al lavoro?

Antonio Mumolo. Il lavoro è un elemento fondamentale per ogni essere umano, non lo scopriamo certo noi, e lo è anche per le persone che vivono in strada.

Il cammino che ha come meta l’uscita dalla povertà è nella maggior parte dei casi aggravato dalla difficoltà del reperimento di un lavoro.

Le persone che da tempo vivono in situazioni di disagio economico sono spesso allontanate dal mondo lavorativo e faticano a reinserirsi in tal senso proprio a causa delle condizioni precarie in cui si trovano.

Dalla necessità di incentivare il reinserimento lavorativo delle persone in difficoltà e dalla consapevolezza che nei territori esistono servizi e azioni che lavorano in tal senso, seppure con difficoltà visto il periodo storico che stiamo vivendo da diversi anni, abbiamo deciso di dar vita al progetto “Diritti al lavoro”: un progetto che ci ha consentito di organizzare dei corsi di formazione e di raccogliere e condividere prassi. Uno dei prodotti del progetto è stato una guida utile per operatori sociali e semplici cittadini, che abbiamo stampato in migliaia di copie e che è stata diffusa in varie città italiane.

Mario Flavio Benini. Nel progetto “Diritti al lavoro” avete affrontato un tema cruciale per le persone senza dimora: l’accesso al lavoro e la difesa dei propri diritti. Su quali contenuti vi siete concentrati nella guida? Quali sono le problematiche più ricorrenti che incontrate nei vostri interventi legali e nelle attività di advocacy?

Antonio Mumolo. Bisogna fare una distinzione fondamentale tra quello che è il lavoro specifico che Avvocato di Strada svolge — ossia l’assistenza legale — e l’attività di advocacy, che invece è più politica e strutturale.

Noi non possiamo occuparci del “diritto al lavoro” in senso pieno, perché purtroppo in Italia non è un diritto esigibile. Possiamo però intervenire quando quel diritto viene violato. Quindi ci occupiamo, come in uno studio legale, di situazioni concrete: persone che non vengono pagate, che non vengono assunte regolarmente, che subiscono un infortunio e non ricevono assistenza.

Se uno viene da noi e dice: “Avvocato, sono stato licenziato ingiustamente”, noi valutiamo il licenziamento, contestiamo il provvedimento. Se una persona è inquadrata al quarto livello del contratto ma svolge mansioni da primo livello, facciamo causa per demansionamento.

Sono casi che trattiamo come faremmo con qualsiasi altro cliente: stessi diritti, stessa cura. Cambia solo una cosa: chi si rivolge a noi non paga.

Poi c’è un’altra dimensione, quella dell’advocacy, dove cerchiamo di intervenire sulle norme. Lì cerchiamo di dimostrare alla politica che è nell’interesse di tutti — anche economico — mettere in campo provvedimenti che aiutino le persone a uscire dalla povertà.

Faccio un esempio. Quando ho scritto la proposta di legge per garantire il medico di base alle persone senza dimora, ci ho messo vent’anni a farla approvare. La prima volta la consegnai a Ignazio Marino, che allora era senatore. Poi ad altri parlamentari. Nulla. Alla fine ho detto: “Proviamo a farlo a livello regionale”, in Emilia-Romagna.

Mi dissero che sarebbe stato troppo costoso. Così mi feci dare i dati dall’assessorato. Un medico di base costa 80 euro l’anno per ogni assistito. Un solo accesso al pronto soccorso va dai 250 ai 400 euro. E una persona senza medico va al pronto soccorso anche solo per un’emicrania. Vogliamo considerare 10 accessi l’anno? Sono 3.000 euro contro 80.

Senza contare che, se quella persona è ricoverata, non avendo un medico che la segua dopo, non può essere dimessa. Deve restare in ospedale anche per la convalescenza. Un letto costa dai 600 agli 800 euro al giorno. Quindi quella legge — oltre che giusta — è anche una legge che fa risparmiare. Quando ho detto “risparmio”, mi hanno ascoltato. E l’abbiamo approvata all’unanimità. Lo stesso discorso l’ho portato in Parlamento, in Commissione. Stessa dinamica, stessi argomenti.